病理学講座 Department of Pathology

病理学講座のホームページへようこそ!2020.04 更新

スタッフの紹介

| 教授 | 梅北善久(人体腫瘍病理学・乳腺病理) | yume◎tottori-u.ac.jp | |

| 講師 | 尾崎加苗(病理診断学) | knosaka◎tottori-u.ac.jp | |

| 坂部友彦(再生医療学・分子生物学) | sakabe◎tottori-u.ac.jp | ||

| 助教 | 牧嶋かれん | ||

| 医員(病理部) | 石井弘司 | ||

| 野内直子 | |||

| 足立 佐千子 | |||

| 大森 健人 | |||

| 社会人大学院生 | 持田洋利(病理部) | D3 | |

| 新宮崇之 (歯科口腔外科) | D3 | ||

| 事務補佐員 | 田中博子 |

||

| 杉原英子 | ※アドレスは◎を@に変更してお使いください | ||

分野の特色

令和元年10月1日より、器官病理学分野と分子病理学分野が統合され、病理学分野となり、さらに令和2年4月1日より、講座再編によって病理学講座が発足しました。附属病院の病理診断科・病理部の業務(病理診断・病理解剖・病理説明外来・病理専攻医の育成・臨床実習など)を担うと同時に、臨床各科からの大学院生等と共に、様々なテーマの研究を行っています。日常、行っている病理診断・病理解剖は全身諸臓器に渡っていますので、全身を俯瞰するトレーニングが自然にでき、研究を行う上で役立っています。病理診断・病理解剖の過程において、疑問に思った点などから研究の視点を見出し、独創的な研究を行うことによって、診断病理学の発展を通じた医療への貢献を目指しています。

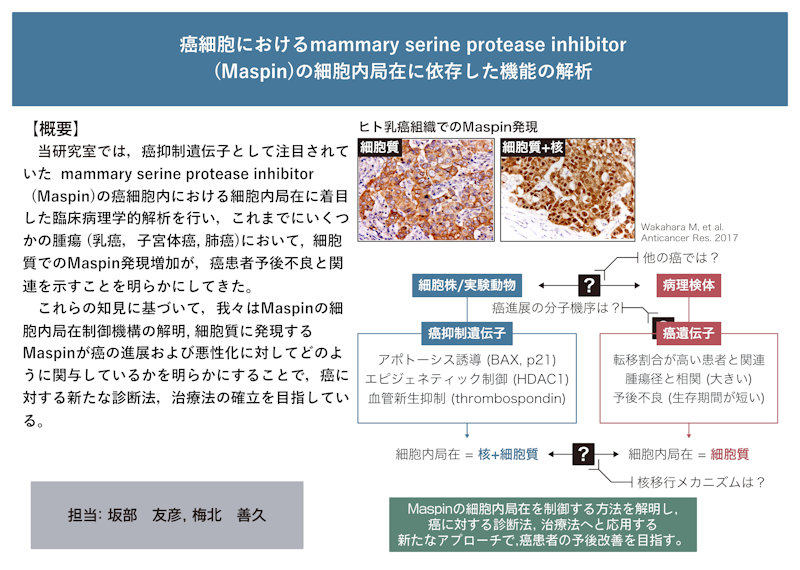

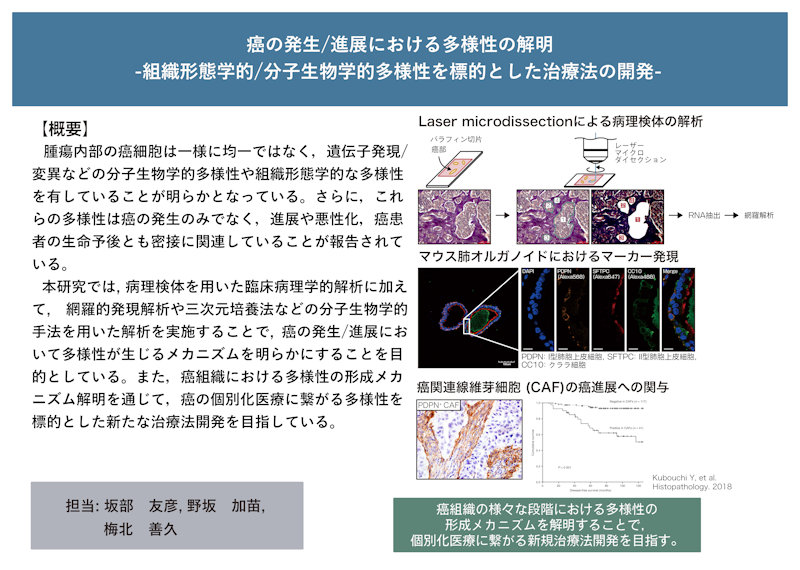

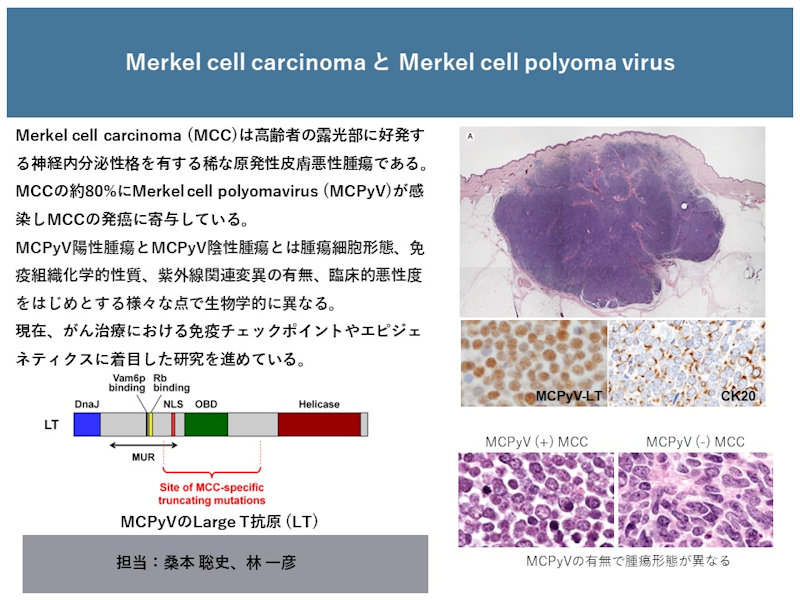

分野での主要な研究テーマとその取り組みについての説明

1.

2.

3.

学生教育関連

授業と実習の二本柱で学生教育に携わっており、平成21年度からは学生実習においてバーチャルスライドが導入されています。

バーチャルスライド

当講座では遠隔病理診断においてバーチャルスライドシステムを採用していました(現在はバーチャルスライドを用いた遠隔診断は病院病理部で行っています)。バーチャルスライドはプレパラート(病理標本)をスキャンしデジタルデータ化したもので、顕微鏡をのぞくような手軽さでパソコン画面上で標本を見ることができ、また、デジタル化したデータはWEBを通じて転送することが可能であるため、遠く離れた場所であたかも実際に顕微鏡をのぞくように標本を観察することができます。

また、平成21年7月から病理学実習でバーチャルスライドが採用されています。これまでは一人一台の顕微鏡と一セットのプレパラートが必要でしたが、バーチャルスライドの採用により一つのデジタルデータを学生みんなが共有することが可能になりました。

実際に学生からは「画面が見やすく、目が疲れない」との声がありました。指導教官も学生と同じ画像を一緒に見ることで、学生が疑問に思っていることがよくわかるので、より指導がしやすくなるというメリットがあるように思われます。さらに、学生同士で同じ画面を見ながらディスカッションできるという利点もあり、バーチャルスライドは病理学教育において非常に有用なツールであると感じています。

病理専門医取得のために

当教室では、病理専門医を希望する方のために、教育カリキュラムを設定しています。また、他科の医師で病理学に興味を持つ方も歓迎しています。

カリキュラム

1-2年目:病理解剖(基本的知識、手技など)、病理診断(生検、外科切除検体の取り扱いなど)、迅速診断(凍結切片の作製)、細胞診(スクリーニング、診断)などの業務を行う。

3-4年目:死体解剖資格を取得後、さらにCPCを通じて関係者への教育に従事する。

5年目~:大学のスタッフ(学部学生の教育、大学院生の指導)、関連病院への派遣(病理専門医取得後)、または希望があれば海外留学などのオプションもある。

非常勤医師派遣病院

|

連絡先

同門会誌2016はこちら(要パスワード)