|

1.ヒト幹細胞から機能性肝細胞への分化誘導技術開発

①iPS細胞から、機能性肝細胞への分化誘導法の開発

2006年に誕生したiPS細胞は、肝細胞をはじめとした様々な細胞に分化可能な多能性幹細胞である。肝臓は500以上もの機能を有する臓器であり、成熟した肝細胞を得るのは未だ難しい。私たちは、iPS細胞から機能性幹細胞への分化誘導を目指し、核内受容体のリガンドやアデノウイルスベクターを利用した新規の分化誘導法の開発を進めています。

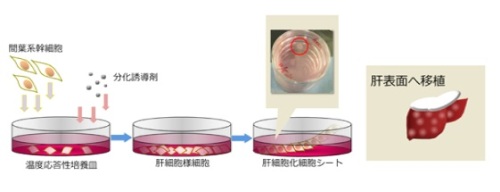

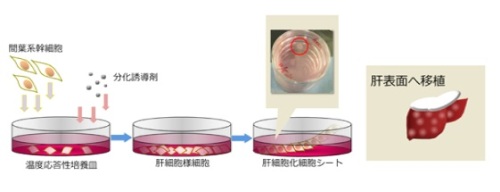

②肝疾患治療用細胞シートの開発

肝不全の治療は肝移植が理想的だが、わが国では十分なドナーを得ることは難しく、幹細胞による肝再生治療の開発が急務である。間葉系幹細胞は、骨髄・脂肪と言った成人の組織中にも存在する幹細胞である。私たちは、ヒト間葉系幹細胞が肝細胞へ分化する際にWnt/β-catenin経路が抑制され、Wnt/β-catenin経路を抑制することで肝細胞への分化が促進されることを見出しました(Am J Physiol Gastrointest Liver physiol 293, 1736-40, 2007, Hepatol Res. ,37,1068-79, 2007, Hepatology. 48,597-606, 2008)。本研究課題は、臨床応用を目指し、サイトカインや核酸と言った従来の分化誘導剤ではなく、安定・安全な低分子化合物を利用した肝細胞分化誘導系と温度応答性培養皿による細胞シート技術を組み合わせることで、肝疾患に有効な肝細胞化細胞シートの開発を進めています。

これまでに、急性肝障害に対する治療効果を認めており、慢性肝障害に対する治療効果の検討を進めています。

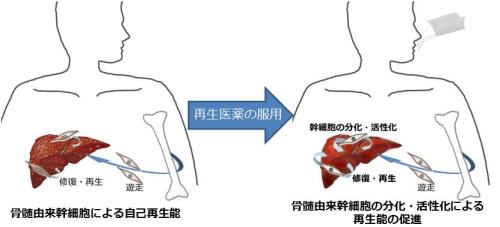

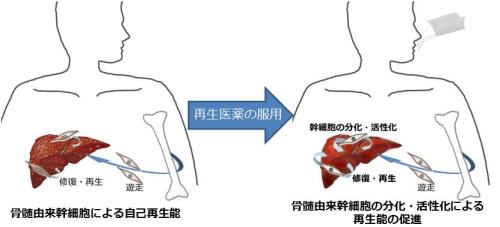

2.再生医薬品の開発

幹細胞を利用した再生医療には、莫大なコストがかかる。この問題を克服するために私たちが着目したのは、内在性幹細胞による再生能である。肝障害時には骨髄由来の幹細胞が遊走し、肝臓の再生に寄与することが知られている。私たちはすでに、骨髄由来間葉系幹細胞の分化に有効な低分子化合物を見出していることから、これらの薬剤を服用することで、体内で内在性の幹細胞を分化・活性化し再生能を高めることをめざし、再生医薬品の開発を進めています。本プロジェクトは、文部科学省の大学発新産業創出拠点(START)プロジェクトに採択されています。

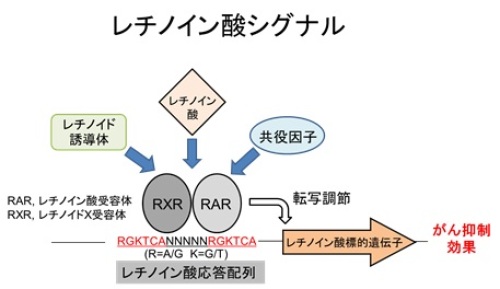

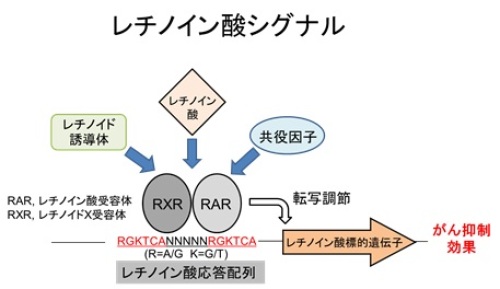

3.レチノイン酸シグナルによるがん抑制メカニズムの解明

ビタミンAの活性体であるレチノイン酸は、レチノイン酸シグナルと呼ばれる遺伝子発現調節を介して肝発癌抑制作用を発揮する(Hepatology 40, 366-75, 2004, Gastroenterology 136, 341-350, 2009)。我々は近年、ゲノムDNA上のレチノイン酸応答配列(RARE)のスクリーニングにより、レチノイン酸標的遺伝子群を独自に見出し、その中にがん抑制効果を有する遺伝子が含まれることを報告した(Journal of Hepatology 59, 1037–1044, 2013)。さらに遺伝子の機能から細胞増殖や酸化ストレス調節に関わる遺伝子も見つかっており、これらの遺伝子の発現制御を利用した新規がん治療法開発に取り組んでいる。また、レチノイン酸シグナルの活性を調節する共役因子や、様々なリガンド活性を持つレチノイド誘導体の抗腫瘍効果を解析することで、新たながん治療開発に繋がる研究を展開している。

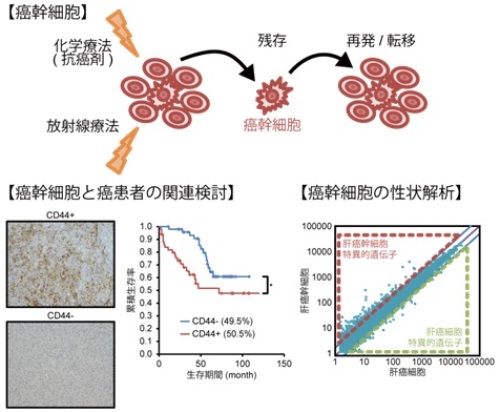

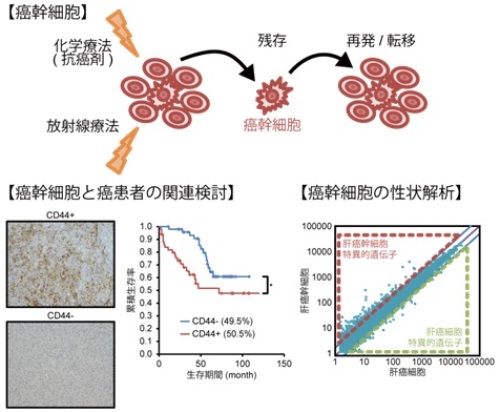

4.がん幹細胞を標的とするがんの診断法と治療法

がんの発生、転移、予後に密接に関連するがん幹細胞の重要性が報告されている。少数のがん幹細胞を標的とする治療が可能になれば、がん患者の予後改善が期待される。われわれは、がん幹細胞を標的とした診断法、新規治療法開発に取り組んでいる。

HP作成担当者

汐田 剛史

|