分子構造から複数の匂い特性を同時に予測!国内初のマルチタスク型AIモデルを開発

概要

このたび、鳥取大学医学部生体制御学講座の岩田浩明教授は、国内で初めて分子構造から複数の匂い特性を同時に予測できるマルチタスク型AIモデルを開発しましたのでお知らせいたします。

匂いは、食品や香料だけでなく、医薬品や生活環境においても人の健康に大きな影響を与えます。 従来匂いの研究は、人の嗅覚評価や専門家による分子特徴の設計に依存しており、大量の分子データを効率的に解析することは困難とされてきました。

そこで本研究では、14 種類の匂いカテゴリー(甘い・苦い・花のような香りなど)を対象に、化学構造から複数の匂い特性を同時に予測するマルチタスク学習モデルを、国内で初めて構築しました。

このモデルは、化学構造だけで予測を可能とするため、実際に匂い物質を作る必要がなく、研究開発の効率化およびコスト削減にも大きく貢献することが見込まれます。

また、AI が予測した結果に寄与した分子を可視化することで、AI が、水素結合しやすい部分と芳香 環と呼ばれる構造など、実際に匂い分子を感知する嗅覚受容体と相互作用する構造に着目していることが分かりました。これらにより、AI が「匂いの仕組み」を正しく理解していることが示唆され、「匂いのメカニズム」解明に貢献できることが明らかになりました。

本研究のモデルは、嗅覚科学とAIを融合させた先駆的な技術であり、今後、香料・食品分野だけで なく、医薬品開発や健康分野への応用など、医・工・食の横断的な展開が期待されます。なお、本研究成果は 2025年10月8日に学術誌「Current Research in Food Science」でオンライン公開されています。

本研究のポイント

- 国内で初めて、分子構造から複数の匂い特性1)を同時に予測できるマルチタスク型 AI モデルを開発

- 匂いの予測根拠を原子レベルで可視化し、どの構造がどの匂いに関係するかを明らかに

- 従来の機械学習モデルや単一タスクモデルより高精度かつ安定した性能を実現

- 化学構造だけで予測可能で、実物を作らずに試行錯誤できるため、研究開発の効率化とコスト削減に貢献

- 香料や食品開発、医薬品の不快なにおい対策に加え、快適な環境づくりや未病 2) ・健康増進への応用が期待される

- 嗅覚科学と AI を融合させた先駆的な取り組みとして、医・工・食の分野横断的 な研究展開を目指す

背景

匂いは、食品や香料だけでなく、医薬品や生活環境においても人の快・不快や健康に大きな影響を与えます。特に医薬品では、不快なにおいが服薬の障壁となり、 特に小児や高齢者では服薬アドヒアランス3)の低下につながることがあります。従来、匂いの研究は人の嗅覚評価や専門家による分子特徴の設計に依存しており、 大量の分子データを効率的に解析することは困難でした。こうした課題を解決するため、化学構造から匂いを予測し、かつ解釈可能な AI モデルの開発が求められ ていました。

研究成果の内容

本研究では、14 種類の匂いカテゴリー(甘い・苦い・花のような香り・ウッディな ど)を対象に、化学構造から複数の匂い特性を同時に予測するマルチタスク学習4) モデルを構築しました。モデルにはグラフニューラルネットワーク ( Graph Neural Network)5)を用い、分子構造を「原子と結合のネットワーク」として直接 学習させました。

- 化学構造だけで予測可能

実際に匂い物質を作らず、ノートとペンだけでも試行錯誤できるため、研究 開発の効率とコスト削減に大きく貢献

- 高精度な予測性能

複数の匂いを同時に扱うことで、匂い同士の共通性を学習し、従来の単一 予測モデルよりも高い精度と安定性を達成

- 可視化と解釈性の向上

Integrated Gradients(統合勾配法)6)を用いて、予測結果に寄与した 原子や結合を特定。その結果、「水素結合供与体」や「芳香環」など、嗅覚受容体7)との相互作用に関係すると知られる構造が多くの匂いで強調

- 科学的妥当性の確認

例えば、甘い香りをもつマルトール(maltol)では、モデルが着目した構造 が実際の受容体結合部位と一致しており、 AI が「匂いの仕組み」を正しく理解していることを示唆

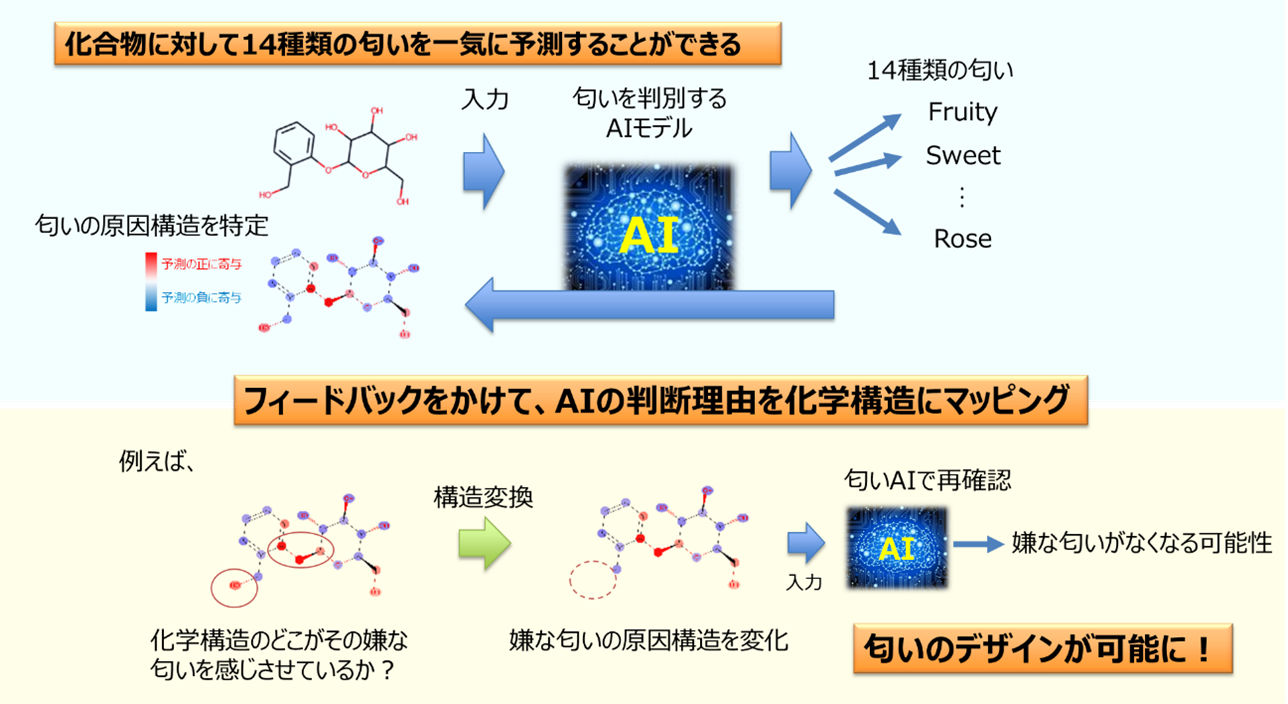

これらの結果から、本モデルは予測精度の高い AI であるだけでなく、分子レベ ルでの「匂いのメカニズム」理解にも貢献できることが明らかになりました (Figure 1)。

Figure1. 本研究の概要

今後の展開

本研究の AI モデルは、化学構造から複数の匂い特性を予測できる先駆的な技術であり、香料・食品分野だけでなく、医薬品開発や健康・未病分野への応用も期待されます。匂いの原因となる分子構造を事前に解析できるため、科学的な薬剤設計や生活環境改善への活用が可能です。

- 医薬品開発への応用

「匂いの少ない薬」や「より好ましい香りの薬剤」を科学的に設計可能

→ 小児・高齢者の服薬アドヒアランス向上に貢献

→ 将来的には、服薬体験がより快適で楽しいものに

- 健康・未病への展開

快適な生活環境や健康増進に関連する匂いのデザインに応用可能

→ 家や公共空間を科学的に香りで快適化する未来

- 基礎科学への貢献

AI が注目する原子や構造を可視化することで、嗅覚受容体との相互作用や匂いの仕組みの理解に寄与

→ 匂いを自由にデザインできる科学的基盤の確立

- 今後の課題と展望

より多くの匂いデータや異なる分子群への適用、他感覚(味・触感)との統合モデル開発

→ 産学連携による「匂いをデザインする AI」の実用化を目指し、日常生活や医療現場を香りでより豊かにする未来を創造

用語説明

1)匂い特性(Odor Attribute)分子が持つ「甘い」「花の香り」「木の香り」などの香りの特徴。

2)未病(Mibyo / Pre-disease)

病気には至っていないが、健康リスクが高まっている状態。生活習慣や環境改善で予防可能な段階を指す。

3)服薬アドヒアランス(Medication Adherence)患者が医師の指示通りに薬を正しく服用すること。

4) マルチタスク学習(Multitask Learning)

複数の関連する課題を同時に学習することで、各課題の予測精度を向上させるディープラーニング手法。

5) グラフニューラルネットワーク(GNN)

分子構造を原子(ノード)と結合(エッジ)からなるグラフとして扱い、構造情報を効率的に学習するディープラーニング手法。

6) Integrated Gradients

深層学習モデルの予測に対する各入力特徴量の寄与を可視化する手法。予測の解釈性を高める。

7) 嗅覚受容体(Olfactory Receptor)

鼻の中にある匂い分子を感知する受容体。匂い情報はここから脳に伝えられる。

論文情報

- 題目:Interpretable Multitask Deep Learning Models for Odor Perception Based on Molecular Structure

- 著者:Hiroaki Iwata

- 掲載誌:Current Research in Food Science

- DOI:10.1016/j.crfs.2025.101219

研究支援

本研究は、JSPS 科研費 JP24H01771 の助成を受けたものです。

本件に関するお問い合わせ先

<研究に関すること>

鳥取大学 医学部 生体制御学講座 教授 岩田 浩明(いわた ひろあき)

TEL: 0859-38-7615

E-mail:iwata.hiroaki@tottori-u.ac.jp

<取材担当>

鳥取大学米子地区事務部総務課広報係

TEL:0859-38-7037

FAX:0859-38-6992

E-mail: me-kouhou@ml.adm.tottori-u.ac.jp