|

1) 人材育成

知識や技術の早期取得には、講義室の学習は有効です。その一方で、目的の再構築や、学習・研究成果が生かされる社会を実感するには、保健医療の現場に触れることが必要です。

私共のアジア研究拠点のひとつ、フィリピン共和国のマニラ首都圏にある、世界保健機関・西太平洋事務局(World Health Organization-Western Pacific Regional Office)、フィリピン保健省(Department of Health of the Philippines)、医務局や市保健所(City Health Office, Social Hygiene Clinic)の訪問を通じて、国際的・地域特異的な予防医療を実感できる試みを始めました(2015年3月より)。また、保健省関連病院(国立サンラサロ病院, San Lazaro Hospital)で、医学部学生の臨床研修を続けています(2011年11月より)。使える知識の実感と共に、異国の同年代の学生から大きな影響を受けて欲しいと願っています。

人材育成はなにも日本の学生に限ったことではありません。フィリピン共和国やインドネシア共和国の課題を解決するために、当地の研究者に鳥取大学医学部ウイルス学分野をウイルス解析の拠点として活用するよう促しています。ソフト・ハード共に日本の研究室の世界的役割は、大きいと信じています。

このように、研究拠点として往来している双方の地域を、教育・研究・地域貢献の拠点として利用し、s三者を関連した取組に育てたいと思います。日本人を含む多国籍の多くの学生・大学院生・研究者の活躍により、それぞれの拠点から発信される情報の質・量が豊富になることを期待しています。

2)ヒト免疫不全ウイルスの流行制御・エイズ発症予防の研究

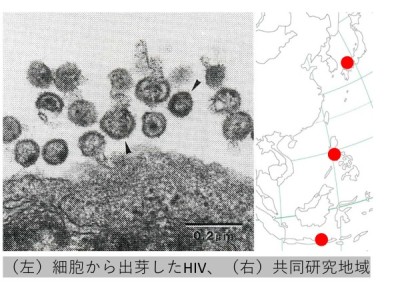

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が世界的に流行する一方、本格流行を経験していない国は少数になりました。日本もそのひとつです。こうした中、低流行状態から急速な増加へと転じた隣国フィリピン (Telan E et al. J Med Virol 2013)、本格流行への口火を切ったといわれて久しいインドネシア (Prasetyo AA et al. J Clin Virol 2015)、これら将来の日本を予想させる二大島嶼国におけるHIV感染事情を発掘・検証しています。 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が世界的に流行する一方、本格流行を経験していない国は少数になりました。日本もそのひとつです。こうした中、低流行状態から急速な増加へと転じた隣国フィリピン (Telan E et al. J Med Virol 2013)、本格流行への口火を切ったといわれて久しいインドネシア (Prasetyo AA et al. J Clin Virol 2015)、これら将来の日本を予想させる二大島嶼国におけるHIV感染事情を発掘・検証しています。

流行規模の軽減、エイズ発症予防のために、流行株の解析を続けてきました。その結果、流行株の中には飛び抜けてよく増える株があることが分かりました(Kageyama S et al. J Int Assoc Provid AIDS Care, 2019)。よく増える株は、いわゆる薬剤耐性遺伝子を持たなくても、薬剤効果が減弱することが分かりました。(Hinay A et al. Int. J. Mol. Sci., 2022)治療薬の選択にも、よく増える株の見極めが必要なことを示しています。

このように、流行軽減や発症予防ためにHIV薬治療を有効に使用するためには、この「より増えやすい能力を持っている株」を見極め、それを優先的に制御することが重要です。そのためには、増殖能を規定する遺伝子の同定と、簡便な診断方法の開発・改良が必要です。

3)ヘルペスウイルス関連疾患の発症機構の研究

ヒトヘルペスウイルスの一種であるEpstein-Barr virus (EBV) が感染した細胞で発見されたEpstein-Barr virus inducing factor-1 (EBI3) はp35と対になることでIL-35という免疫調節性サイトカインとして働きます.EBI3遺伝子欠失マウスを用いた研究の結果、EBI3が寄生虫感染やアレルギーにも深く関わる白血球の一種である好酸球浸潤に関与することを見出しました.また、EBI3が構成するIL-35が好酸球の浸潤の抑制に関与し、さらに、IL-35は好酸球の遊走に関わるケモカインであるCCL11、CCL24の発現を抑制していました.これらの結果は、IL-35がCCL11とCCL24の産生を減らすことで炎症部位への好酸球浸潤を抑制する可能性を示しました。現在我々は接触性皮膚炎モデルマウスを構築し、接触性皮膚炎の発症機構の解明を目指した研究を行っています (Kanai K et al. J Immunol. 2017)。 ヒトヘルペスウイルスの一種であるEpstein-Barr virus (EBV) が感染した細胞で発見されたEpstein-Barr virus inducing factor-1 (EBI3) はp35と対になることでIL-35という免疫調節性サイトカインとして働きます.EBI3遺伝子欠失マウスを用いた研究の結果、EBI3が寄生虫感染やアレルギーにも深く関わる白血球の一種である好酸球浸潤に関与することを見出しました.また、EBI3が構成するIL-35が好酸球の浸潤の抑制に関与し、さらに、IL-35は好酸球の遊走に関わるケモカインであるCCL11、CCL24の発現を抑制していました.これらの結果は、IL-35がCCL11とCCL24の産生を減らすことで炎症部位への好酸球浸潤を抑制する可能性を示しました。現在我々は接触性皮膚炎モデルマウスを構築し、接触性皮膚炎の発症機構の解明を目指した研究を行っています (Kanai K et al. J Immunol. 2017)。

Epstein-Barr virus (EBV) は世界中に広く分布し唾液を介して感染します。初感染する際に伝染性単核球症 (Infectious Mononucleosis: IM) を発症することがあり、稀に重篤な肝炎を起こします。これらEBV肝炎はCD8+T細胞の肝臓の炎症部位への集積を特徴としますが、EBVは肝細胞に感染しないことから、EBV肝炎は宿主免疫応答による副次的影響によると考えられます。しかし、発症機序はまだわかっておらず、診断法及び治療法も未だ存在しません。EBVに対する免疫応答を解析するためにマウスを宿主とするMurine γ-herpesvirus 68 (MHV68) が用いられています。MHV68はEBV同様γヘルペスウイルス亜科に属すことからIMの動物モデルとして用いられています。我々はMHV68とマウスを用いてγヘルペスウイルス肝炎モデルを構築し、γヘルペスウイルス肝炎の発症機構の解明を目指した研究を行っています (Kanai K et al. J Immunol. 2018)。

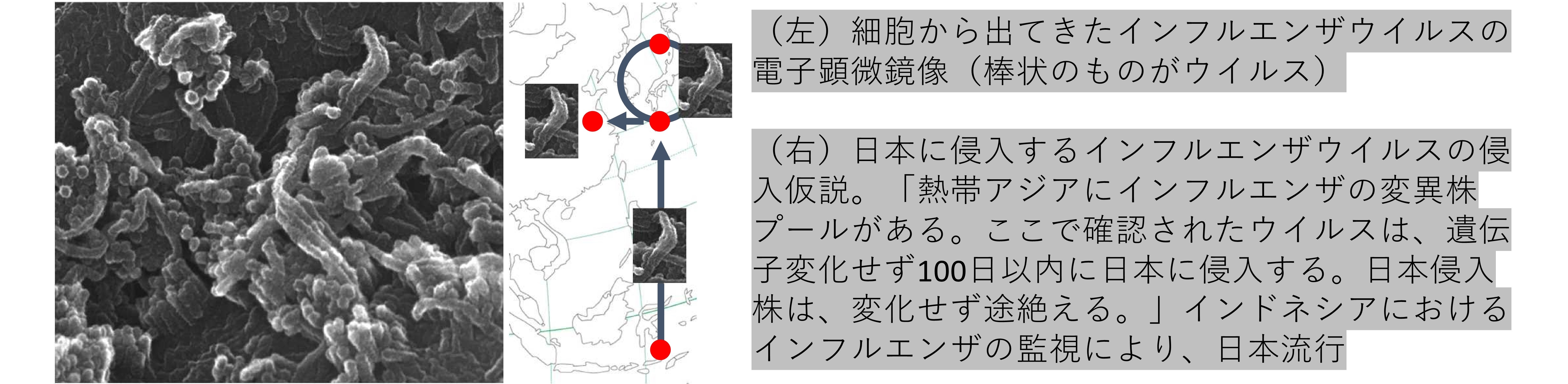

4)インフルエンザウイルスの流行制御・重症化予防の研究

鳥取県感染症懇話会会員の協力を得て、鳥取県内の病院・医院で把握できるインフルエンザウイルスの性状分析を続けてきました。このようにして、日本に到来し、毎冬流行を繰り返してきた季節性ヒトインフルエンザウイルスの流行制御と重症化予防に役立つ情報を収集・蓄積しています。

特に監視を要するのは、高い増殖能力をもつウイルス株です。型・亜型に関わらず、毎年高い増殖能を持つ変異株が日本国内に侵入しています (Tsuneki-Tokunaga A et al. Arch Virol 2021)。ウイルスの持つ高い増殖能は、感染細胞内におけるウイルスと細胞因子との戦いの結果、ウイルス側が勝った結果のようです。インターフェロン刺激によって作られる特異的なタンパク質の量が減ると、ウイルスはよく増え始めます(Hinay AA et al. Vaccines 2022)。ただし、ウイルスの勝利に繋がるウイルス側の因子が不明です。ウイルス側の因子を同定し、この因子を定量できる安価で使いやすい診断法の開発を目指しています。高い増殖能を示すウイルスを診断・特定し、重症化や流行規模の拡大阻止を目指します。一方で、日本の流行期間には遺伝子変異を殆ど示さないことが分かりました(Tsuneki-Tokunaga A et al. Arch Virol 2022)。100日以上の猶予期間があれば、外国での先回り調査によって日本の流行に備えることができそうです。候補地をインドネシアのマラン市に設定し、現地関係者と共同研究に着手したところです。

5)その他のウイルス・感染症研究

B型・C型肝炎ウイルス感染治療薬の効果を左右するウイルス側の因子を解析しています。さらに、ヒトパピローマウイルスの口腔内動態、新型コロナウイルス感染症の発症病理、予防、治療薬開発を含む広範な研究に着手しています。

6)共同研究

保健医療は、魅力ある産業分野のひとつです。診断薬・治療薬開発にとどまらず、地域産品に付加価値が付くように、全てのウイルス疾患に関連した共同研究を試みています。国内外を問わず、解析・開発の面で、大学研究室がよい「触媒」になるように祈念しています。

(2023年4月22日改訂)

|

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が世界的に流行する一方、本格流行を経験していない国は少数になりました。日本もそのひとつです。こうした中、低流行状態から急速な増加へと転じた隣国フィリピン (Telan E et al. J Med Virol 2013)、本格流行への口火を切ったといわれて久しいインドネシア

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が世界的に流行する一方、本格流行を経験していない国は少数になりました。日本もそのひとつです。こうした中、低流行状態から急速な増加へと転じた隣国フィリピン (Telan E et al. J Med Virol 2013)、本格流行への口火を切ったといわれて久しいインドネシア  ヒトヘルペスウイルスの一種であるEpstein-Barr virus (EBV) が感染した細胞で発見されたEpstein-Barr virus inducing factor-1 (EBI3) はp35と対になることでIL-35という免疫調節性サイトカインとして働きます.EBI3遺伝子欠失マウスを用いた研究の結果、EBI3が寄生虫感染やアレルギーにも深く関わる白血球の一種である好酸球浸潤に関与することを見出しました.また、EBI3が構成するIL-35が好酸球の浸潤の抑制に関与し、さらに、IL-35は好酸球の遊走に関わるケモカインであるCCL11、CCL24の発現を抑制していました.これらの結果は、IL-35がCCL11とCCL24の産生を減らすことで炎症部位への好酸球浸潤を抑制する可能性を示しました。現在我々は接触性皮膚炎モデルマウスを構築し、接触性皮膚炎の発症機構の解明を目指した研究を行っています (Kanai K et al. J Immunol. 2017)。

ヒトヘルペスウイルスの一種であるEpstein-Barr virus (EBV) が感染した細胞で発見されたEpstein-Barr virus inducing factor-1 (EBI3) はp35と対になることでIL-35という免疫調節性サイトカインとして働きます.EBI3遺伝子欠失マウスを用いた研究の結果、EBI3が寄生虫感染やアレルギーにも深く関わる白血球の一種である好酸球浸潤に関与することを見出しました.また、EBI3が構成するIL-35が好酸球の浸潤の抑制に関与し、さらに、IL-35は好酸球の遊走に関わるケモカインであるCCL11、CCL24の発現を抑制していました.これらの結果は、IL-35がCCL11とCCL24の産生を減らすことで炎症部位への好酸球浸潤を抑制する可能性を示しました。現在我々は接触性皮膚炎モデルマウスを構築し、接触性皮膚炎の発症機構の解明を目指した研究を行っています (Kanai K et al. J Immunol. 2017)。