大山健康プロジェクト

2022(令和4)年度地域イノベーション創出に向けた実践的教育研究推進プログラム

授業概要

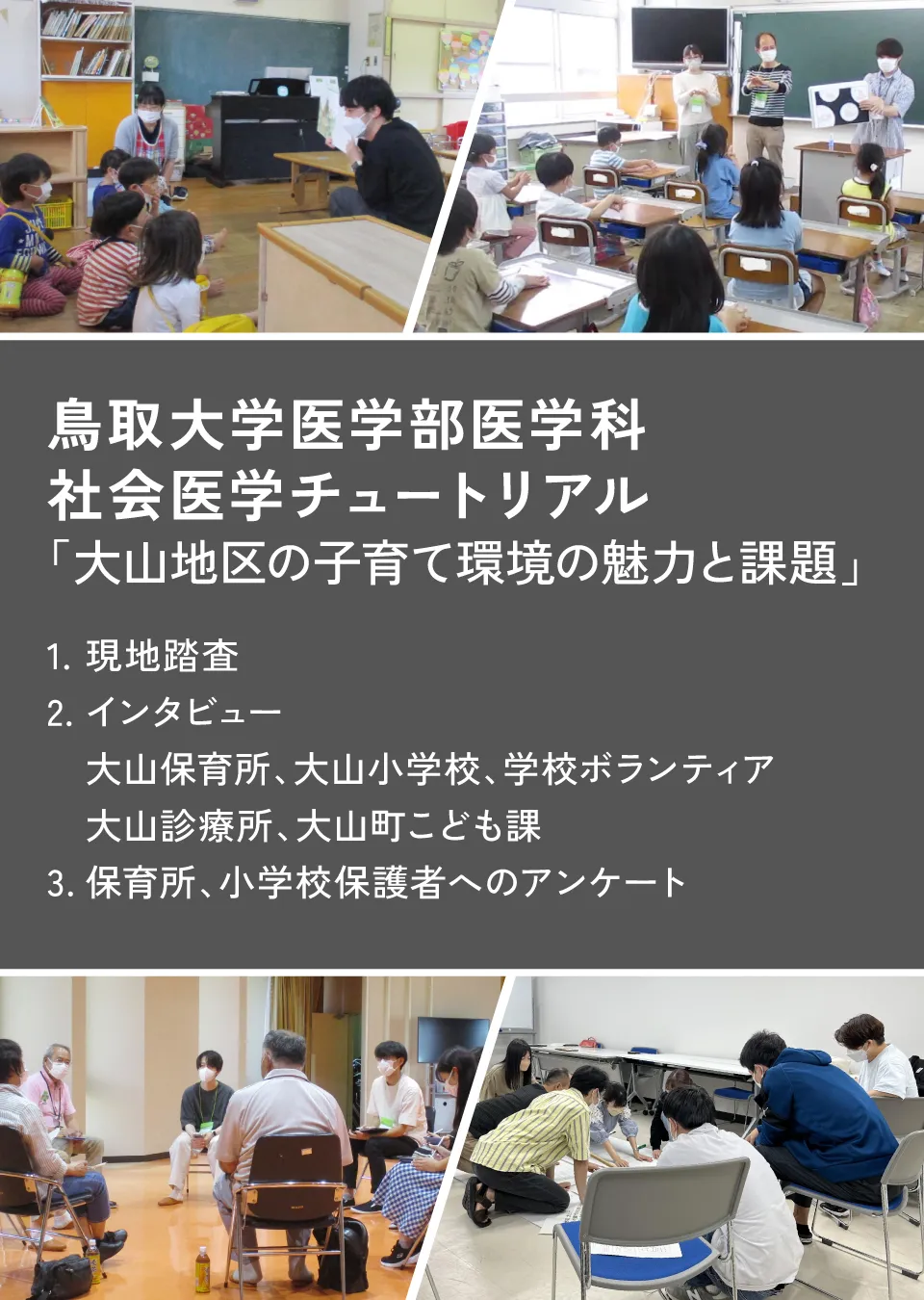

鳥取県大山町大山小学校区大山保育所、大山小学校を訪問し、幼児、学童との交流を通して、幼児期~小児期への理解を深め、発達にあった対応の仕方を学ぶ。

自主組織まちづくり大山と協力して、大山小学校区で、幼児の生活や成長に関わる人々(保護者、先生、園医、保健師、地域の人々)へのアンケートやインタビューを計画し、アンケートやインタビューを実施することを通して、子どもを取り巻く社会環境を把握し、子どもの健やかな成長のために社会に求められる仕組みについて考察する。

また、住民との交流を通して、中山間地域での暮らしについても理解を深め、医学生が中山間地域の魅力を発見する機会になることも期待して実施した。

活動結果報告

学習テーマ

中山間地域において子どもたちが健やかに育つ社会環境づくりを目指して

~今の大山地区の子育て環境の魅力や課題~

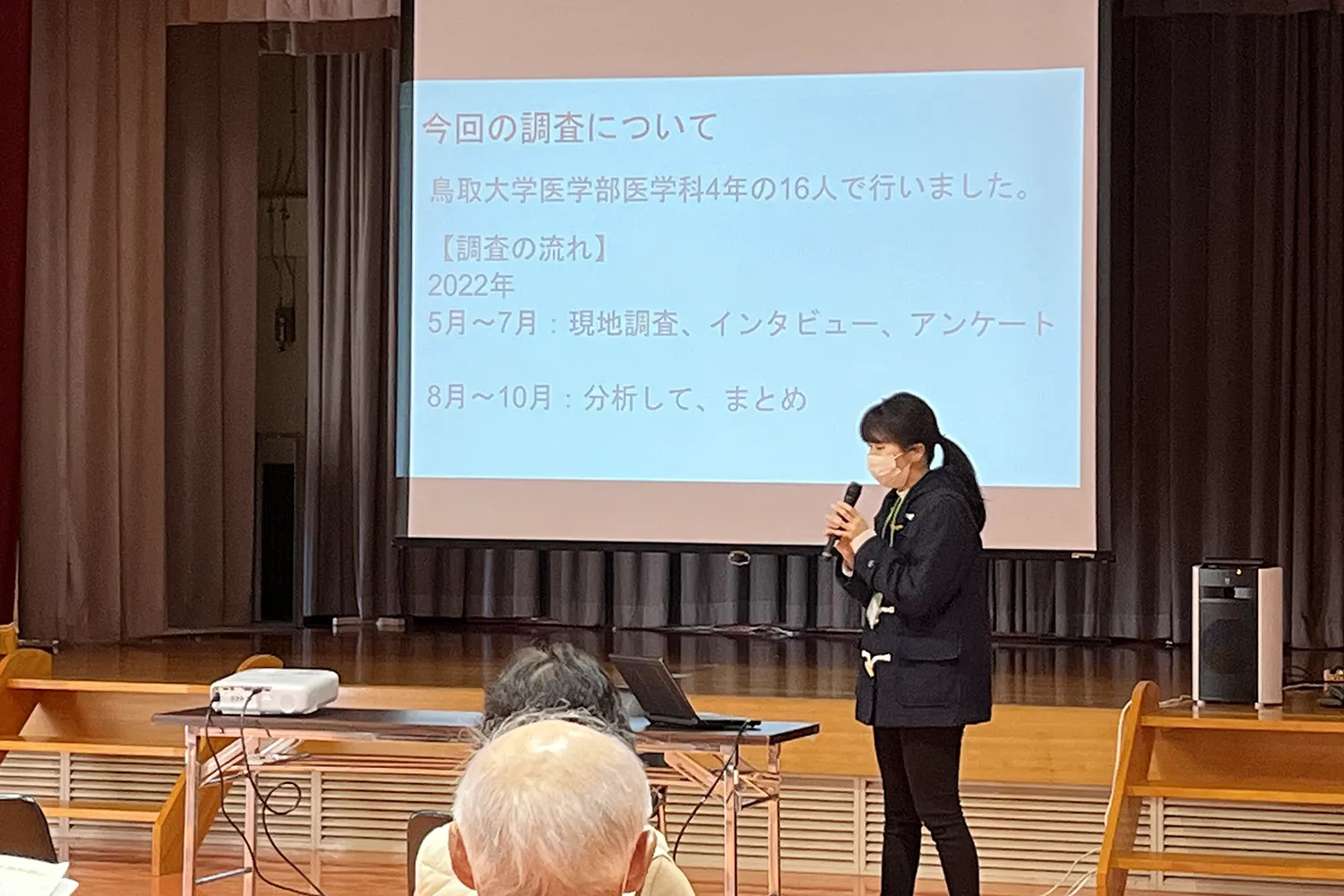

活動の流れ

2022年- 4月:既存資料を用いた事前学習

- 5月:現地調査、インタビュー・アンケート内容の検討

- 6月:保育所、小学校訪問、インタビュー・アンケート実施

- 7月:インタビュー分析、アンケート分析

- 9月~11月:分析結果のまとめ、学内発表会で報告

- 12月:大山小学校区「地域医療を考える会」で報告、意見交換

- 3月:大山さんサンフェスタで本年度報告、次年度計画をアナウンス

実施内容

- 地区視診(現地踏査、大山保育所・大山小学校訪問)

- 質的調査

→地域で子育てを支える周囲の人々へのインタビュー調査 - 量的調査

→地域で子供を育てる親へのアンケート調査

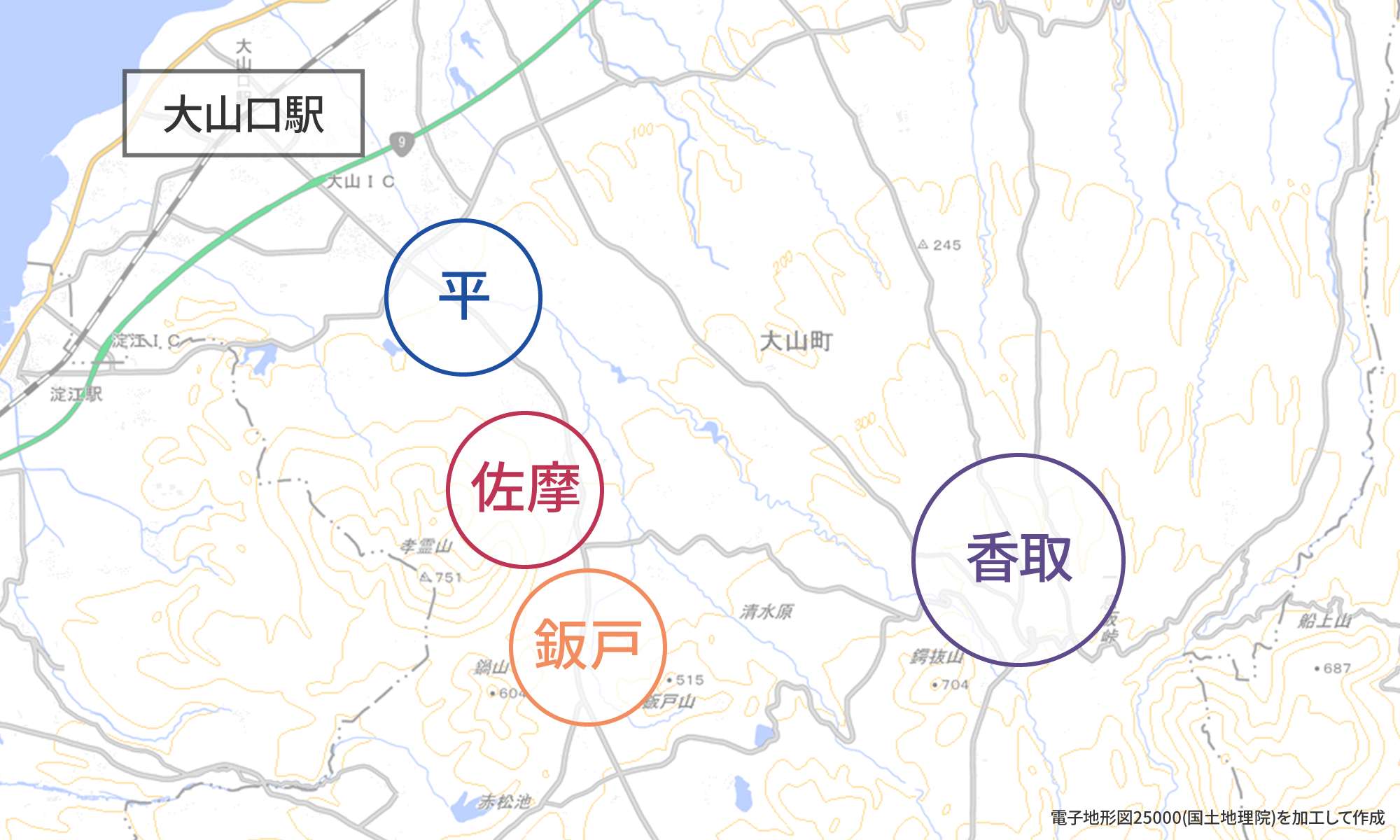

1. 現地踏査(地区視診)

4グループに分かれて、4地区を訪問し、地区を歩きました。

平地区グループは、米子から電車に乗り、大山口駅で降り、自主組織まちづくり大山が運営する「共助交通」を利用しました。

鈑戸地区グループも電車で大山口駅まで行きましたが、交通手段がなく、大山口駅から地区までは自家用車となりました。

香取地区は広範囲で、与えられた時間で歩いて回ることが難しく、米子からタクシーでの訪問となりました。

佐摩地区は香取地区と一緒に米子からタクシーで行き、地区で降り、地区内を歩きました。

各地区へは、自主組織まちづくり大山から事前に訪問の連絡を入れてもらっており、地区内を歩きながら、建物やバス停などの位置や設備を確認したり、地区の人からお話を聞くなどして、子どもたちが暮らす地区の実際の様子を把握し、米子まで出ることの大変さ、地区ごとに個性があること、を把握することができました。

地区のマップも作成しました。

1. 現地踏査(大山保育所、大山小学校を訪問)

- 大山保育所では

- 年長さん:自由遊び

- 1~2歳、3~4歳児:お昼寝後おやつ

- 3~4歳児:帰りの会絵本読み聞かせ

どの学生も全年齢のお子さんと接させてもらいました。

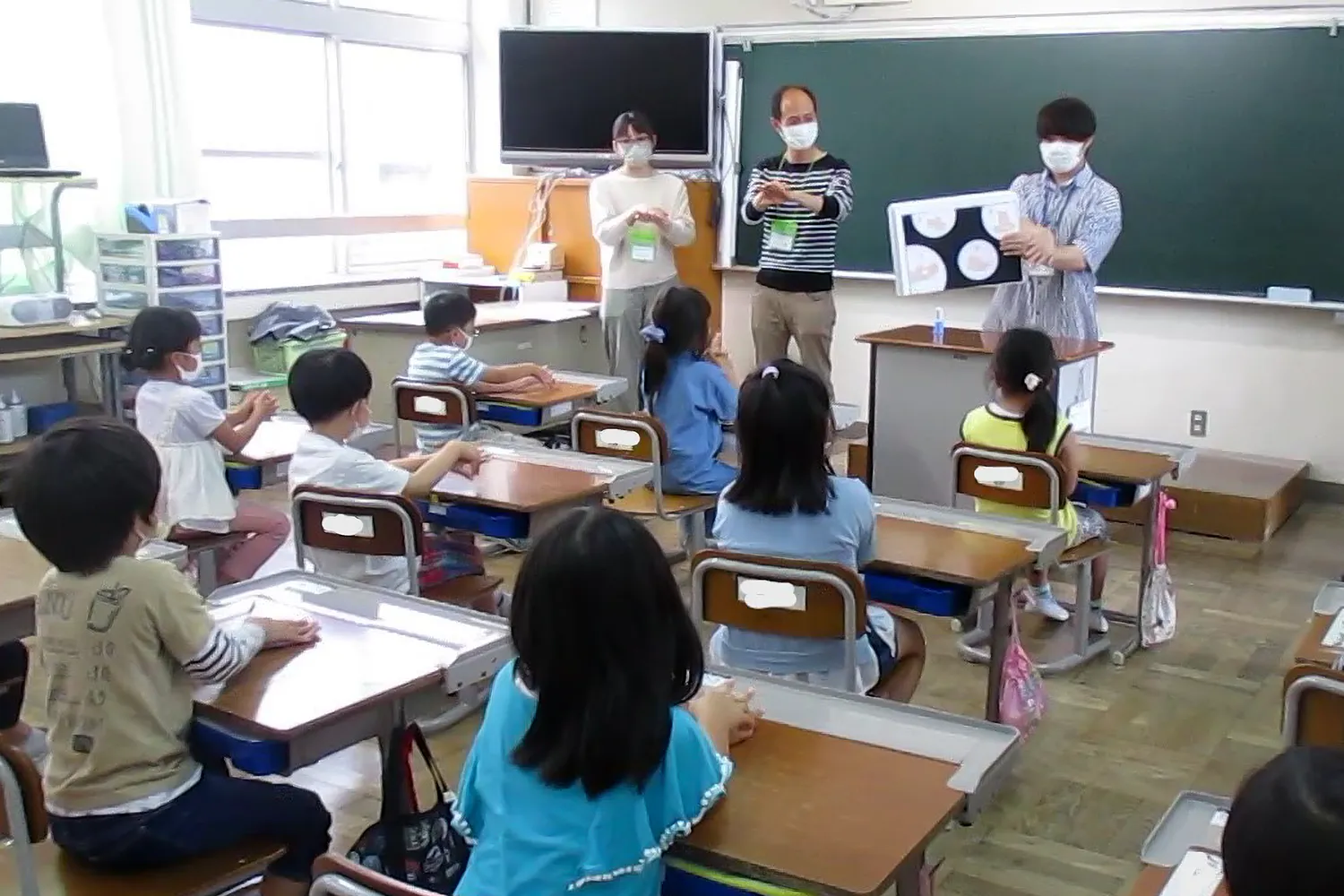

- 大山小学校では

- 1年生、2年生:感染対策ミニミニ講話

- 1年生、2年生:身体を使った交流

先生から学生の接し方のフィードバックもいただきました。

学生自身も子どもの発達段階によって接しやすい、接しにくいに気づいた点もありました。

2. 質的調査(インタビュー調査)

大山地区子どもを支援する方々にインタビュー

- 大山保育所の園長先生

- 大山町こども課保健師さん

- 大山小学校(校長先生、養護教諭)

- 子育てボランティア、地域自主組織の方々

- 大山診療所医師

子どもの支援者からみた

大山地区の子育て環境の魅力

ボランティアの活動が活発である!

- 子供の行事を支える

- 子供の居場所が作られる

- 褒めてもらえて自己肯定感が上がる

子供一人ひとりに手厚い対応ができる

子供たちは年齢を超えて仲が良い

診療所と住民、地区組織、保育所、学校と良い関係性がある

豊かな自然がある!

子どもの支援者からみた

大山地区の子育て環境の課題

ボランティアが高齢化している

新型コロナウイルス感染症によって学校活動やボランティア活動が制限されている

子どもにとって、同世代の人数が少ない

耳鼻科・眼科などの専門の医師がいない

親の送り迎えの負担が大きい

バス通学によって、子供が運動不足になる

子育ての悩みを共有する場所があまりないかもしれない

3. 量的調査(アンケート調査)

大山地区の子育て環境に関するアンケート調査の方法

自主組織まちづくり大山の活動の一環として実施した。| 対象 | 大山保育所、大山小学校に通う子どもの保護者112人。 |

|---|---|

| 実施方法 | 2022年6月に、保育所、学校からアンケートと封筒を配布してもらい、封筒に入れて封をした状態で保育所、学校で回収した。 アンケートは無記名調査であった。園児保護者23人、小学生保護者47人の合計70人から回答が得られた。 |

Q.生活習慣について

全国と大山町の子供たちを比較- 生活習慣にはそれほど差はなかった

- 大山町の子供たちの方が夕食の時間、就寝時刻が早かった

Q.大山診療所について

- 大山診療所にかかる子どもは5割弱

- 米子市の医療機関にかかる子どもは3割弱

- 距離が遠いことを理由に通院を控えることがある人は3割弱

Q.大山診療所に期待すること

- 特になし 30%

- 専門性 27%

- 診療時間の延長 21%

- 救急のときの対応 27%

- その他

- 子供の皮膚科

- 来ている人が少ないのに時間がかかるのでスピーディーな対応を求める

- 地域医療の提供の継続

- 土曜の診療

- 時間がかかること

- 土曜日の診療

Q.自主組織まちづくり大山について

- まちづくり大山の活動について、少しでも知っている人は8割以上

- 特に「のびのび(夏休みの子どもの居場所づくり)」の認知度が最も高かった

- 「診療所でのサロン運営」についての認知度は低かった

Q.まちづくり大山に期待すること

- 地域住民が交流できる場づくり 45%

- 子供たちや大人が安心して暮らせる地域づくり 82%

- 地域外から人を呼べる地域づくり 15%

- その他

秋祭りや盆踊りなどの行事開催

Q.子育てする上で心配に思っていること

- 保育所、低学年の子の保護者

→子供の発達・成長に関する心配が多い - 高学年の子の保護者

→勉強や人間関係に関する心配が多い - 年齢に関わらない共通の心配事

→食生活、体力面の心配

Q.大山町で子育てする上でのいい点

- 自然が豊か

- 人とのつながりが多い(まちづくり大山などの支援)

→子どもの社会性が育む

→安心

Q.大山町で子育てする上で困っていること

- 交通の便がよくない

→送り迎えが必要

→親の時間がなくなる - 家同士の距離が遠い

→学校が終わった後、子ども同士で遊びに行き来がしにくい

以上の活動の結果をまとめると 大山地区の子育て環境の魅力と課題

魅力

- ◎自然が豊か

- ◎人とのつながりが多い

- ボランティアとの関わりで子どもの居場所が作られる、褒められて自己肯定感があがる

- 子どもひとりひとりに手厚い対応

- 子ども同士は学年を超えて仲が良い

- 地区内に診療所があり、連携しやすい

- 幅広い年齢の人と接する機会があり、社会性が身につく

- 安心感がある

課題

- ボランティアの高齢化、後継者問題

- 新型コロナウイルス感染症の影響で活動が限定された

- 家が離れており子どもが遊びに行きにくい

- 子どもの送迎などの負担がある

- 関われる子どもの数が少ない

- 皮膚科、耳鼻科などの医師がいない

- バス通学による運動不足

- 育児や子どもの成長に関する悩みを共有する場所が少ない

本授業を通して学生が考えた

課題への提案

「ボランティアの高齢化」に対して

- アルバイト・パート制にしたり、報酬制にすることで人員不足を補う。

- 県中西部の高校生や大学生との交流プログラムなどを作る

「新型コロナウイルスによる活動制限」に対して

- 感染対策と子どもの成長のバランスを検討して、対応を考える。

→子どもの成長を優先すべきところは優先していくことも大切。

「地域内の遊び場・交流の場が少ない」に対して

- 学校や公民館などを放課後や休日に開放する。

- 気軽に始められるスポーツクラブをつくる。

- ゲームやVR、メタ空間を活用して交流する。

「同世代の人数が少ない」に対して

- 米子市の学校との交流をもつ

「医療体制」に対して

- 現在は米子の専門を受診しているが、オンライン診療を活用するのはどうか

「移動手段が少ない」・「送迎の必要性」に対して

- 自由に使える自転車(できれば電動)を駅や役所、学校など各地に設置

- 団地(コンパクトシティ)をつくり、距離を近くする

「バス通学による運動不足」に対して

- バス停同士の間隔をあけて歩く距離を確保

- 一人でできる運動をする(ラジオ体操・縄跳び・ダンス)

「育児や子供の成長に関する悩み」に対して

- 診療所や学校などが正しい情報を発信したり、目安箱やSNSで質問できるようにする

- 地域で子育て世代が参加できる機会をつくる

「子育ての悩みを共有する場所が欲しい」に対して

- 子育てカフェを開催する(子連れで参加でき、保護者以外も一緒に子どもを見守れる場を作る)

その他地域活性のための提案

- 人を呼び込む仕組みづくり(特色ある観光、特色ある学校など)

大山地区の子育て環境の魅力と課題、課題に対する提案を、2022年12月3日地域医療を考える会第2回例会で報告しました。

その後、参加した住民さんと意見交換を行い、ファシリテーターから以下のまとめをいただきました。

12月3日大山地区地域医療を考える会

ワークショップ「こんな暮らしであったらいいな」

ファシリテーターさんまとめより

生活環境

- 独居高齢者世帯、老老介護世帯の暮らしへのケアができている

- 高齢者の生活支援に今後の不安がない

- 地域で稼いでゆとりをもって暮らせている(結果として地域の人口が増えている)

移動環境

- 高齢者になっても「動ける」暮らしができている(例:運動施設に通いやすい)

- 「道草通学」ができている(少しでも歩ける学校通学のあり方)

- すべての世代が「気軽に移動できる手段」がある(デジタルも活用)

共助環境

- ボランティアから共助へ(強制:外発的動機づけ→主体:内発的動機づけ、例:共助時間銀行)

以上のグループワークの結果を受けて、大山小学校と自主組織まちづくり大山に以下を提案し、2023(令和5)年度に実施していく予定です。

「道草通学」ができている

(少しでも歩ける学校通学のあり方)

大山小バス通学での運動不足は以前にも話題になったが、そのままになっている。→トレセンをバスの発着地にするのはどうか?

→1,2年生の希望者を対象に、放課後、大学生と歩いて分館まで移動し、一緒に過ごす

の解消

の過ごし方

謝辞

今回の実習にあたり、現地踏査、インタビュー、アンケート等でお世話になりました、大山保育所、大山小学校、大山診療所、

自主粗しくまちづくり大山、大山地区子育てボランティア、大山地区住民の皆様、大山町こども課、教育委員会の皆様に深く感謝致します。

ありがとうございました。

担当教員:金城、 実習協力者:自主組織まちづくり大山、大山診療所 井上所長、地域・精神看護学講座 金田准教授