診療内容・専門外来

口腔・咽喉頭

睡眠時無呼吸外来

診療内容

当外来では、睡眠時無呼吸症候群を中心として、様々な睡眠障害に関する検査・診断・治療を行っています。

疾患によっては、他科や専門施設と連携して診療をすすめていきます。

なお、当施設は日本睡眠学会専門医療機関Aに認定されており、過眠症の検査・診断も可能性となっています。

対象疾患

「+」のついた見出しをクリックすると説明が開閉します。-

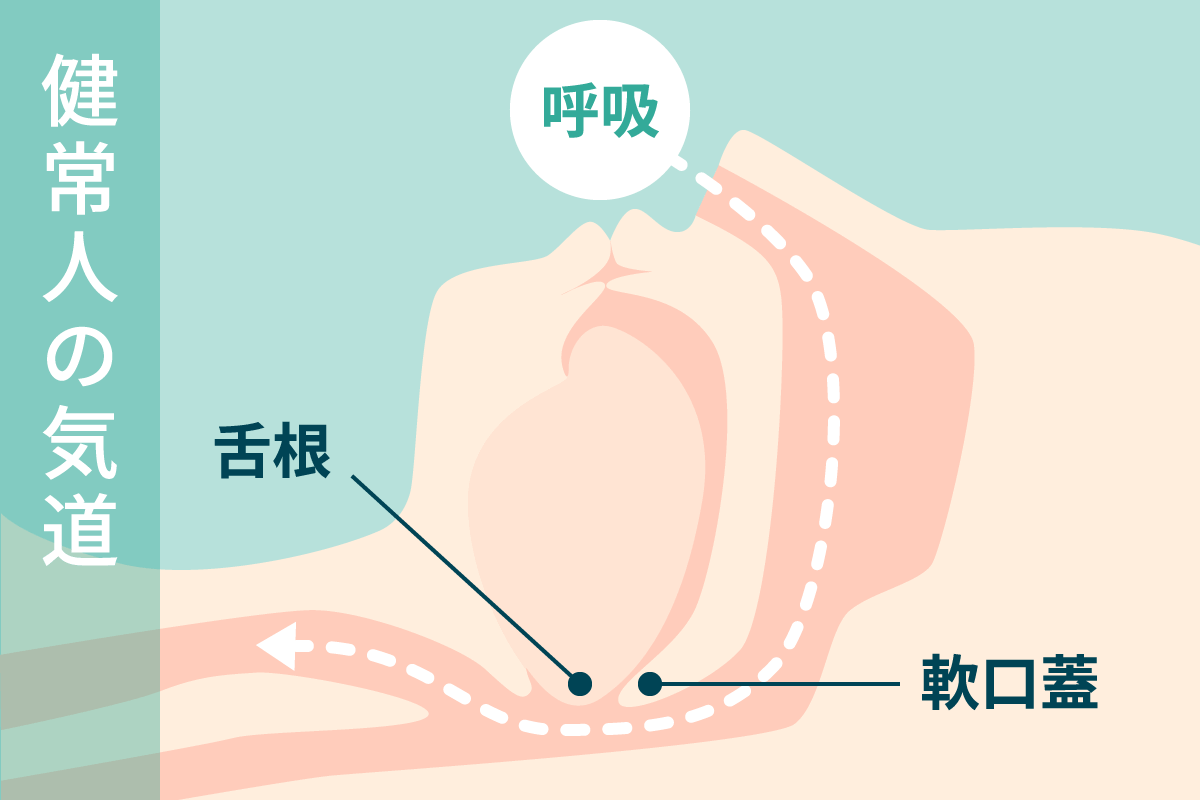

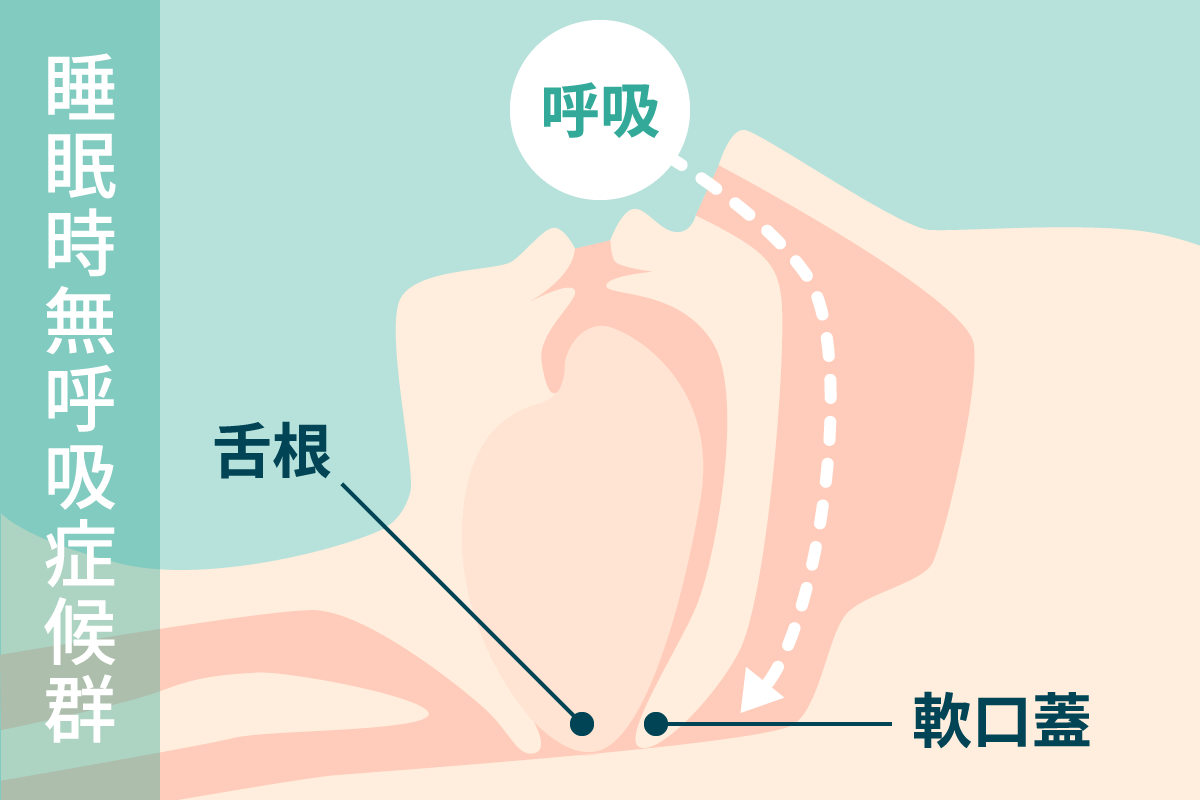

睡眠時無呼吸症候群睡眠時に呼吸が止まったり弱くなったりすることが一定の回数以上起こることで、日中の眠気などの症状を生じる疾患です。

小児では、集中力がない・落ち着きがない・いらいらしやすいといった症状がみられることもあります。

また、高血圧、糖尿病、心疾患、脳血管疾患など様々な疾患のリスクが高くなると言われています。

検査としては携帯型睡眠ポリグラフ検査や睡眠ポリグラフ検査があり、小児では睡眠時動画で評価することもあります。

治療としては持続陽圧呼吸療法CPAP、手術[口蓋扁桃摘出術、アデノイド切除術、鼻手術]、口腔内装具OA(歯科で作成いただく)などがあります。 - 過眠症

(ナルコレプシー、特発性過眠症など) 他の睡眠障害がないか十分治療されている、また睡眠のリズムも問題ないにもかかわらず、日中に過度の眠気を生じる疾患です。

学校生活や社会生活に支障をきたすこともしばしばです。

反復睡眠潜時検査で診断します。

治療としては薬物治療などがあります。 - 概日リズム睡眠・覚醒障害

内因性概日リズム(いわゆる体内時計)と、実際の社会生活(学校や会社など)のなかで望ましいあるいは要求される睡眠・覚醒スケジュールとの間にずれが生じるものです。

不眠や眠気などの症状を生じることがあります。睡眠日誌を書いてもらうことで分かることが多いです。

まずは少しずつ生活の改善を試みてもらいます。 - 睡眠時随伴症

(睡眠時遊行症、睡眠時驚愕症、 レム睡眠行動障害など) 睡眠時遊行症や睡眠時驚愕症はノンレム睡眠からの覚醒障害であり、睡眠中に寝床を出て歩いたり叫んだりするもので、小児期に出現して思春期に消退することが多いです。

レム睡眠行動障害はレム睡眠中の暴力的な夢内容を行動化しようとして起こり、自身やベッドパートナーが怪我することもあります。

睡眠ポリグラフ検査で筋緊張消失を伴わないレム睡眠がみられます。

背景に神経疾患があることがあります。 - 睡眠関連運動障害

(むずむず脚症候群、周期性四肢運動障害など) むずむず脚症候群では、主にじっとしている時に下肢を動かさずにはいられないような症状を生じます。

それにより入眠が困難になることがあります。

周期性四肢運動障害では、寝ているときに無意識に下肢がピクピク動いて、それによって目が覚めてしまい、日中に眠気を生じることがあります。

鉄欠乏、甲状腺疾患、神経疾患など原因は様々です。

検査

-

携帯型睡眠ポリグラフ検査

当科外来から検査の機械を貸出させていただき、ご自宅で夜間装着いただいて行う検査です。

機械の装着の仕方は当科外来でご説明します。

睡眠時無呼吸症候群がありそうかなさそうか大まかにみることができます。

この検査の結果によっては、後述のPSGでの精密検査が必要になることがあります。 -

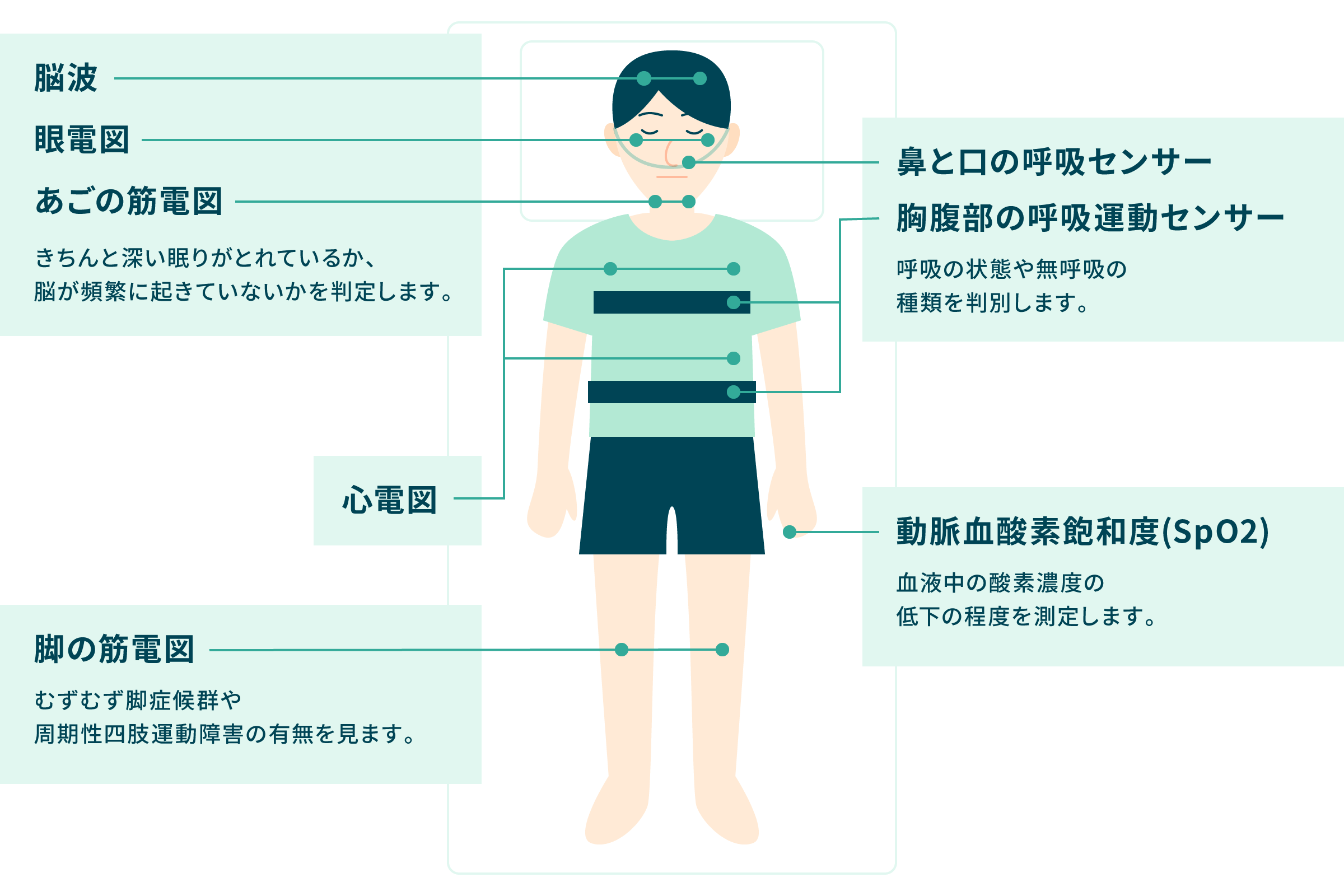

睡眠ポリグラフ検査(Polysomnography:PSG)

一泊入院の検査です。

夜寝るときに、脳波・鼻呼吸フロー・いびき・胸腹部の動き・血中酸素濃度・脈拍・筋電図・心電図を測定します。

睡眠時無呼吸症候群はもちろん、睡眠関連運動障害の診断も可能です。

-

反復睡眠潜時検査(Multiple Sleep Latency Test:MSLT)

こちらも一泊入院の検査です。

一日目の夜にPSGを行い、6時間以上の睡眠を確保します。

2日目は朝9時から2時間おきに5回寝てもらい、寝付くまでにどれくらい時間がかかるか、またどのような種類の睡眠が出現するかをみます。

過眠症の診断が可能です。

- 上記検査は、専属の臨床検査技師(睡眠学会認定技師)が別室でモニターやデータを確認しながら行うため、精度の高い検査が可能となっています。

喉頭・音声外来

診療内容

声のかすれ、声帯疾患を中心に診療しております。

対象疾患は主に次のような疾患です。

対象疾患

- 喉頭癌

- 喉頭白斑症

- 声帯ポリープ

- 声帯結節

- ポリープ様声帯

- 反回神経麻痺

- 痙攣性発声障害

- 披裂軟骨脱臼

検査

- 喉頭ファイバースコピー

- 喉頭ストロボスコピー

- 音響分析

- 音声機能検査

手術

- 喉頭微細手術(ラインゴマイクロサージェリー)

- 喉頭部分切除術(水平部分切除術、垂直部分切除術)

- 喉頭亜全摘術(SCL-CHEP、SCL-CHP)

- 喉頭全摘術

- 甲状軟骨形成術Ⅰ型、Ⅱ型

- 披裂軟骨内転術

- T-Eシャント増設術(Fukuhara method)

- 痙攣性発声障害に対するボトックス注射

治療

- 言語聴覚療法士による音声治療

※現在、COVID-19感染拡大のため受け入れ中止

嚥下外来

診療内容

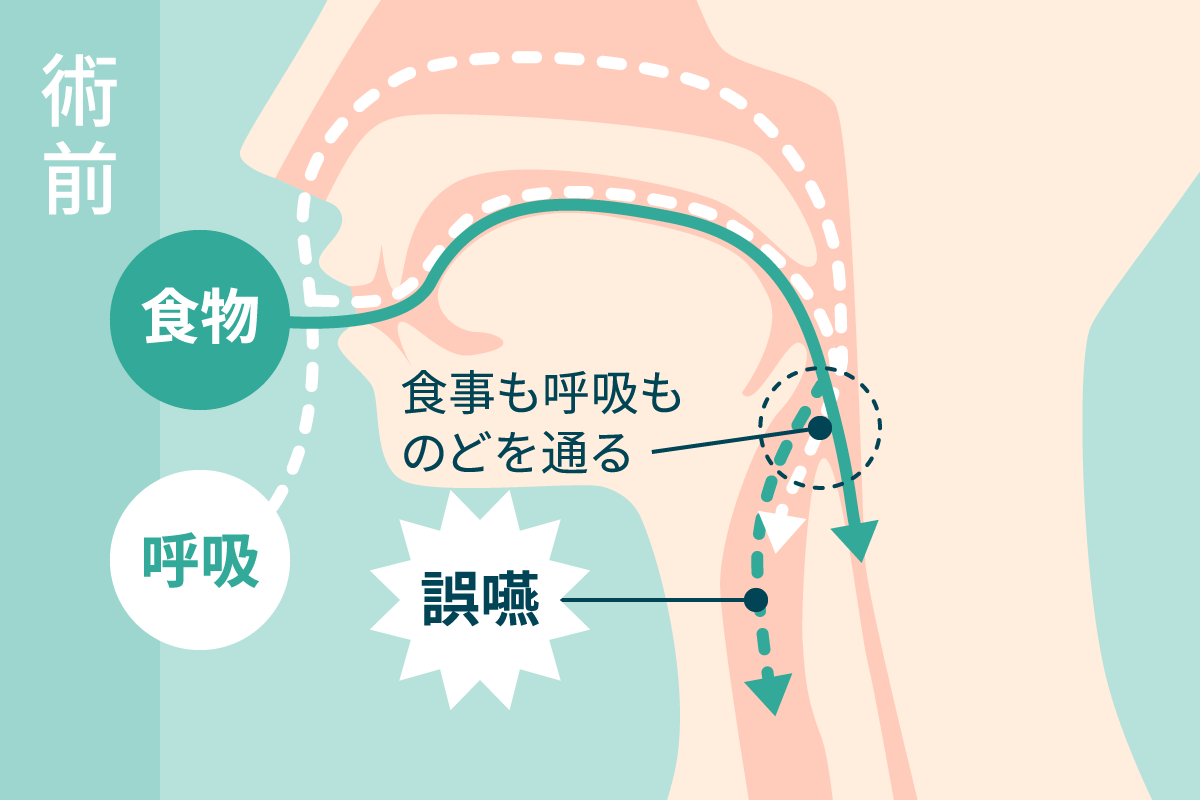

嚥下障害は小児~高齢者まで幅広い年齢層でさまざまな原因により起こります。

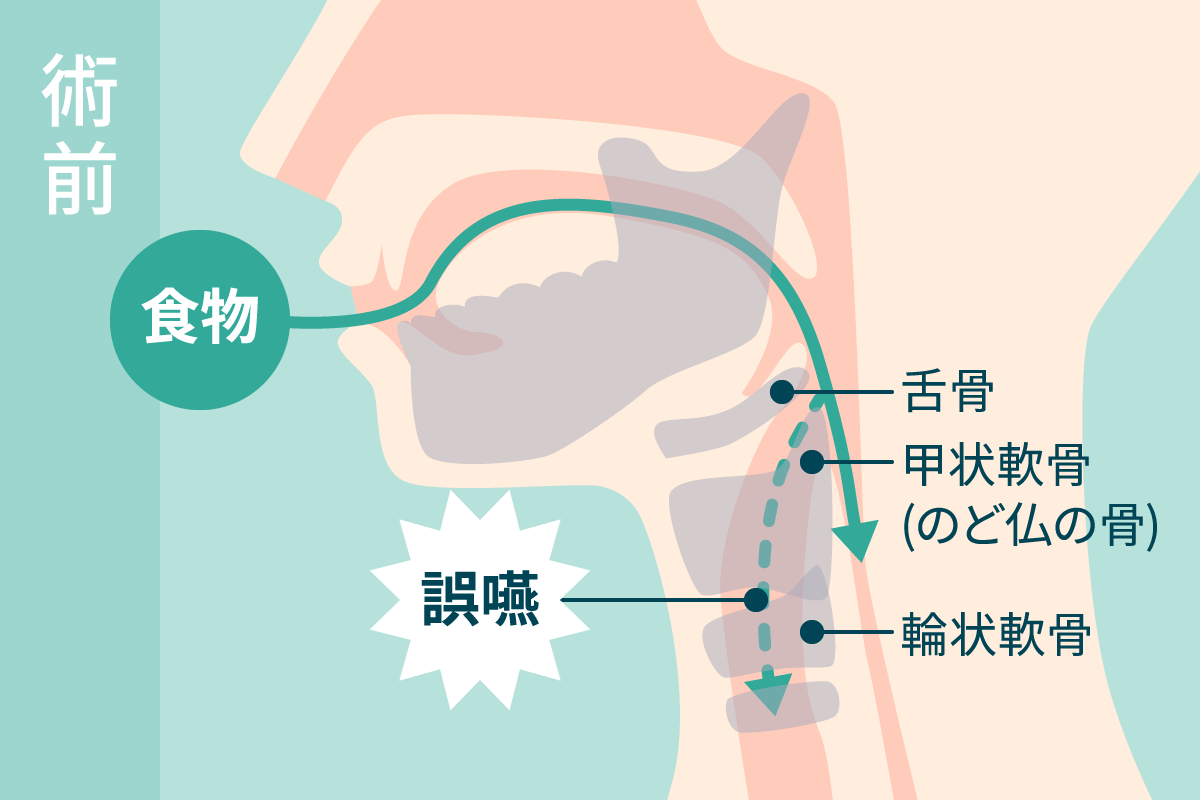

口から食べることが困難になり、誤嚥性肺炎が重篤化することもあります。

嚥下内視鏡検査、嚥下造影検査、嚥下圧検査などで嚥下機能を評価し治療を選択します。

当院では嚥下障害に対し医師、看護師、歯科衛生士、言語聴覚士、栄養士など多職種と連携し診療を行っています。

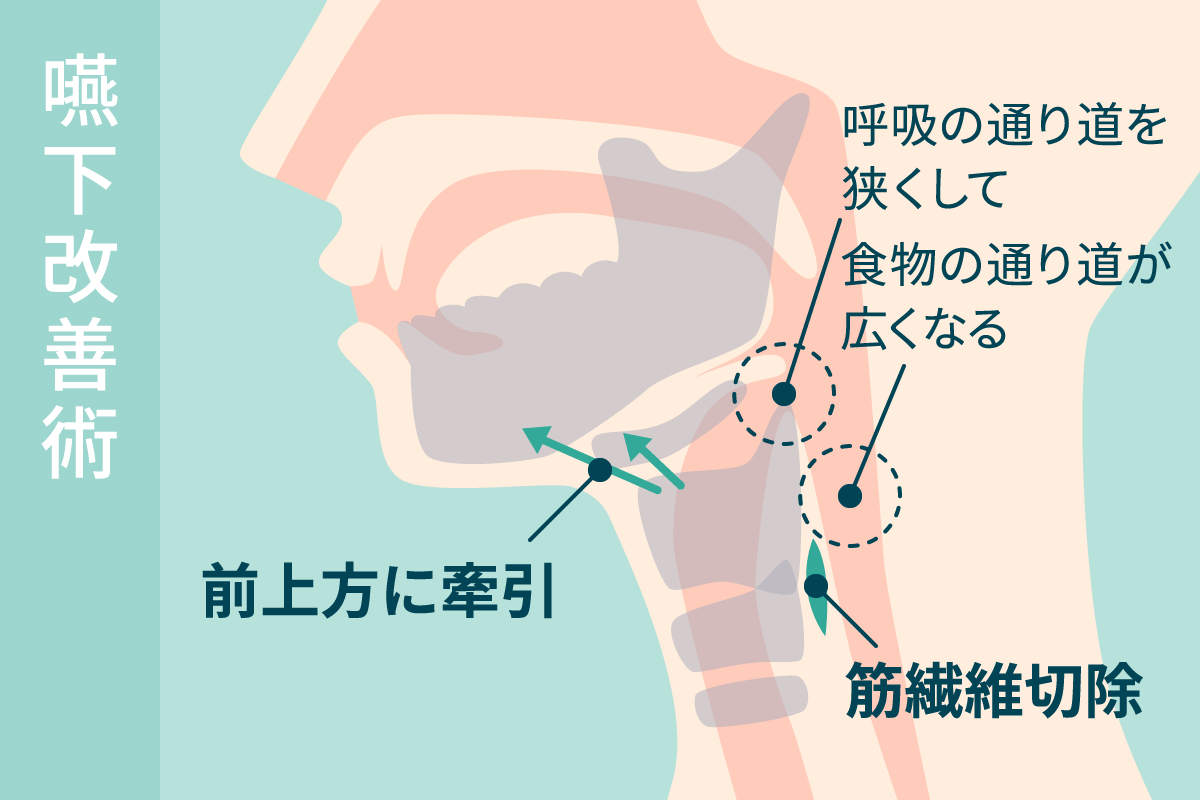

嚥下障害の重症度に応じて嚥下リハビリテーションによる保存的治療から、嚥下改善術・誤嚥防止術などの外科的な手術治療も積極的に行っています。

嚥下機能検査

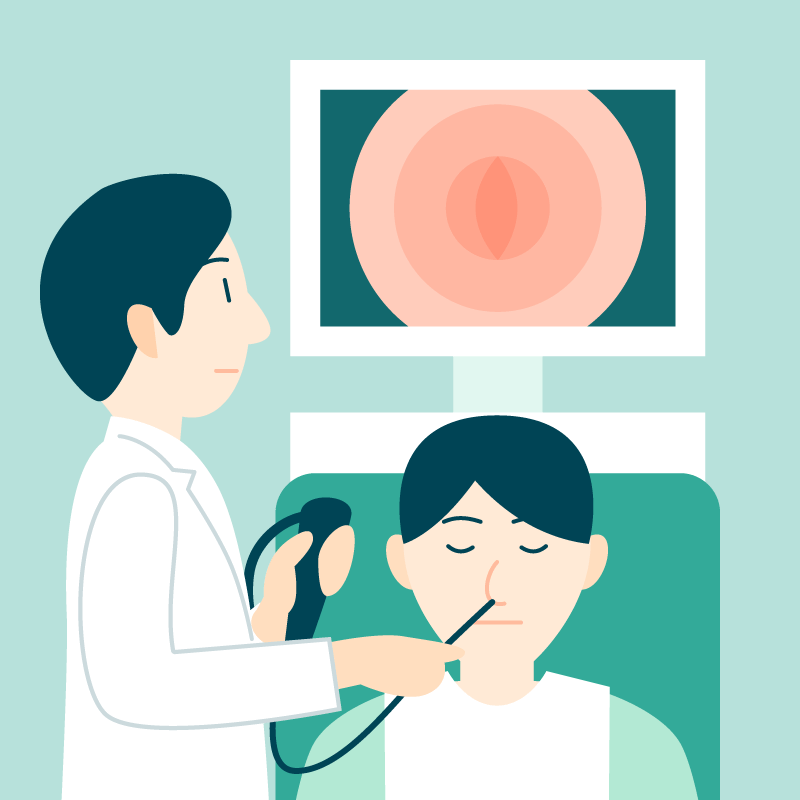

ビデオ内視鏡嚥下機能検査:

VE(Videoendoscopic examination of swallowing)

鼻から内視鏡を入れて、咽頭(のど)の動きや状態を観察します。

ビデオ透視下嚥下機能検査:

VF(Videofluorography)

造影剤を含む液体や固体を実際に食べてもらって行なう検査です。

X線を使ってのどや食塊の動きを観察し評価します。

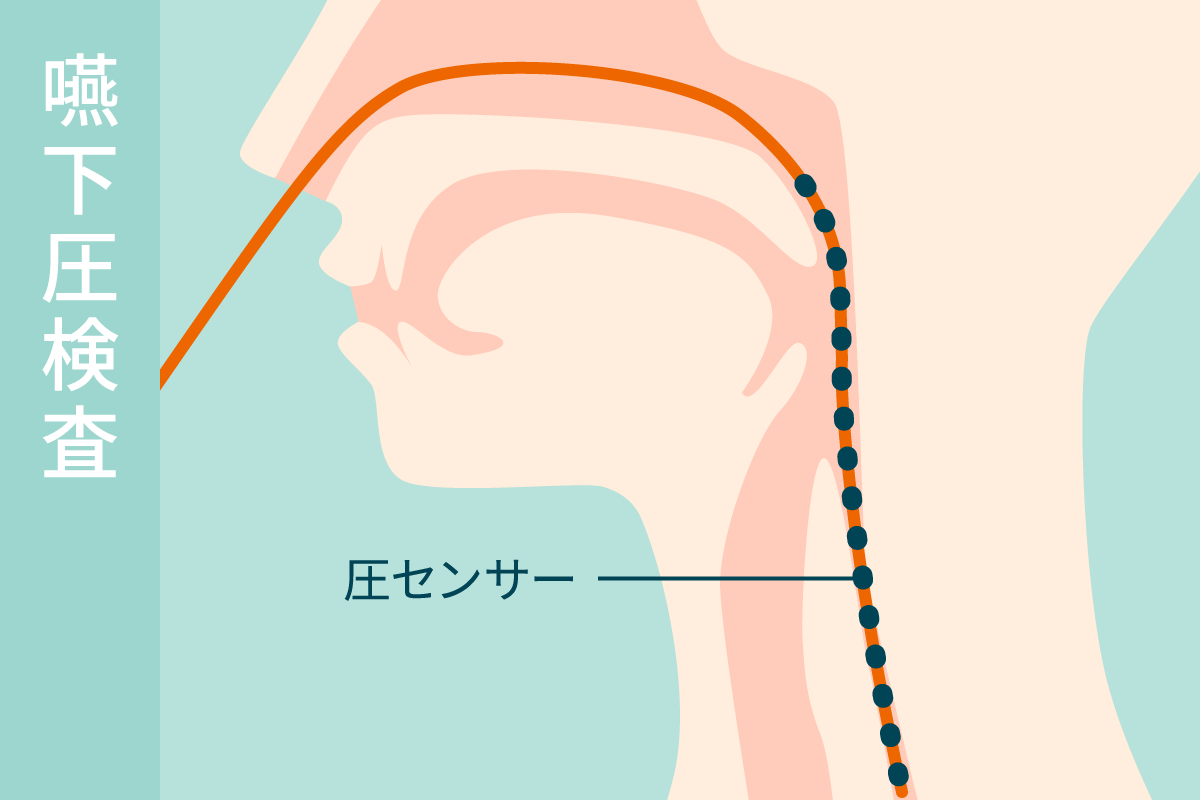

嚥下圧検査

圧センサーがついたカテーテルを咽頭に留置して測定します。

上記の2つの検査と異なり、客観的な評価ができる検査です。

手術

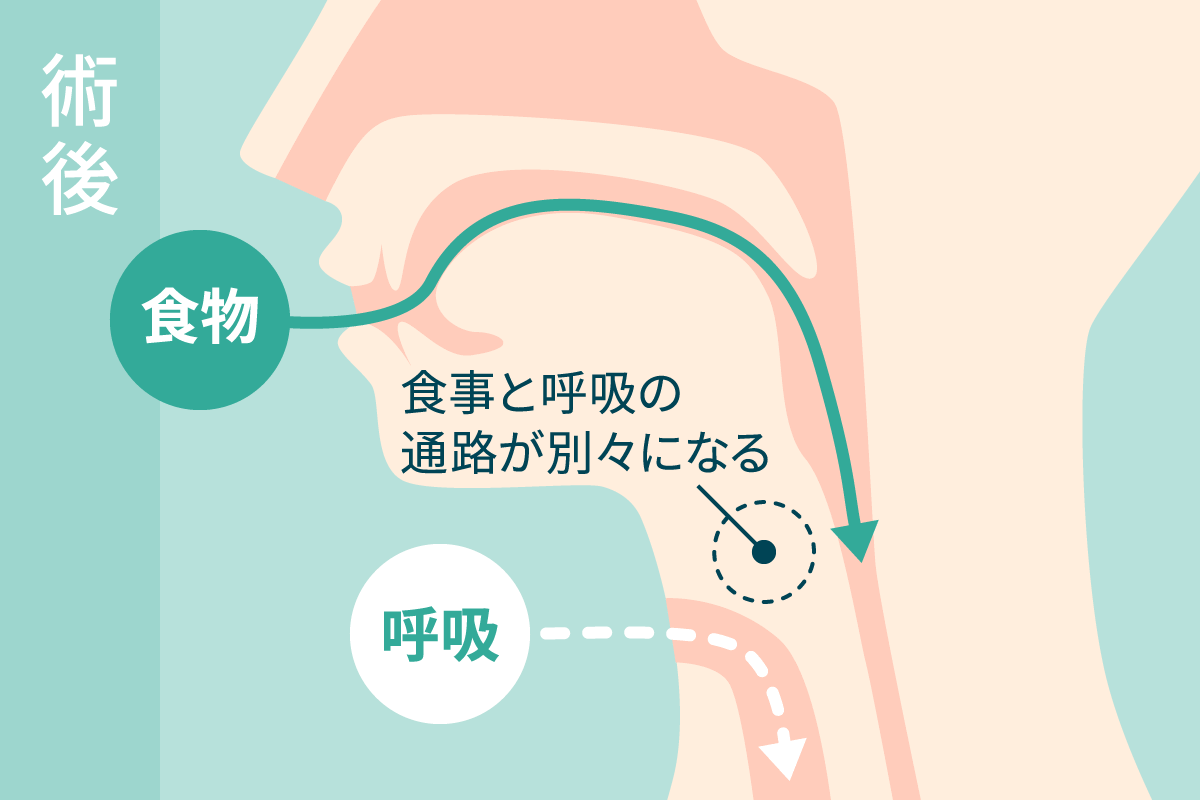

保存的に改善の見込みの低い重度の嚥下障害に対しては手術治療が適応になることがあります。

大きく分けて誤嚥防止術と嚥下改善術の2つがあります。

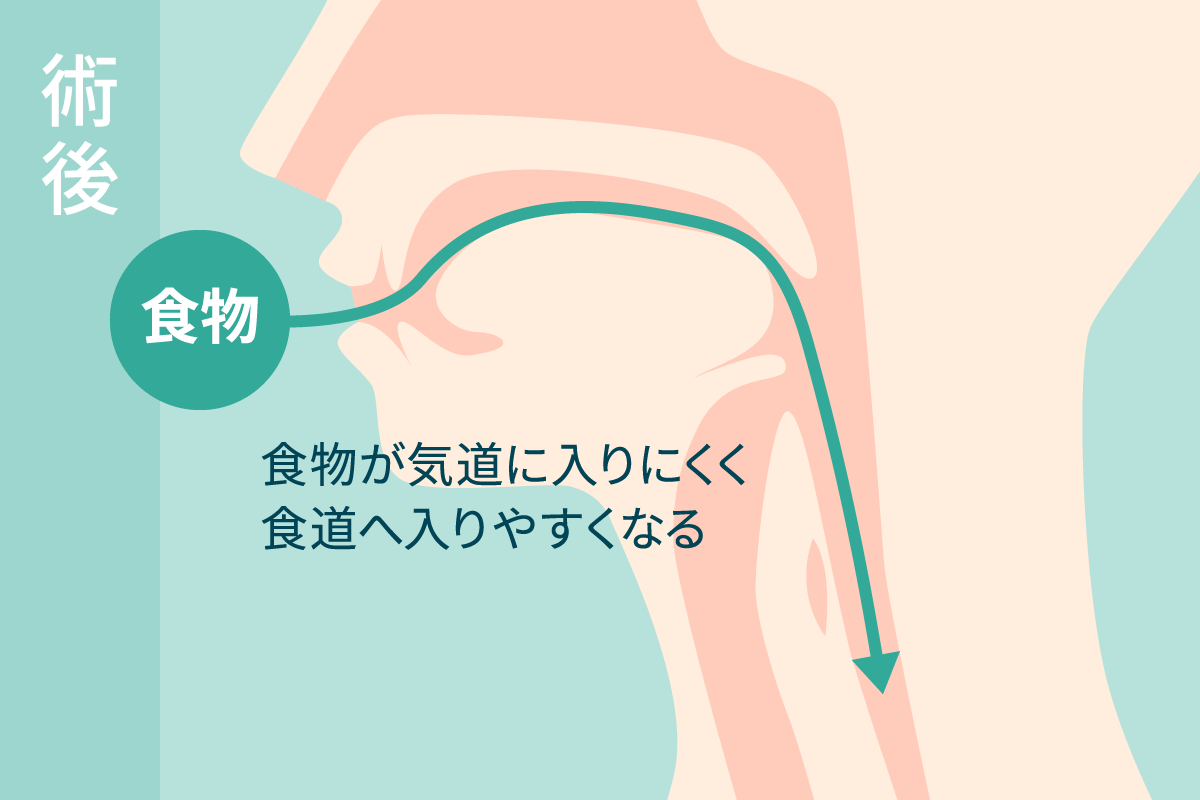

嚥下改善術

嚥下障害の進行しない軽度~中等度の嚥下障害が適応となります。

例:

脳梗塞後・頭部外傷後の嚥下障害、頭頸部癌術後の嚥下障害など

誤嚥防止手術

嚥下障害が進行する疾患や重度の嚥下障害に適応となります。

例:

パーキンソン病など神経筋疾患による嚥下障害、重度の脳性麻痺など

お使いのブラウザでは、ウェブサイトが正しく表示されない場合があります。

正常に表示されない場合は、ブラウザを最新版にアップデートいただくか、他のブラウザ(Chrome、Firefoxなど)をご利用ください。

正常に表示されない場合は、ブラウザを最新版にアップデートいただくか、他のブラウザ(Chrome、Firefoxなど)をご利用ください。