TAVI

増加傾向にある「大動脈弁狭窄症」

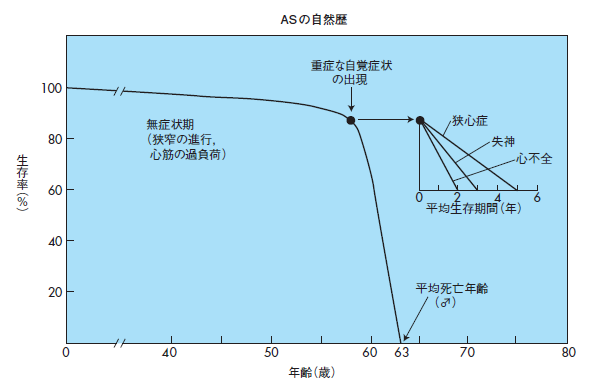

左心室から全身に血液を送り出す際、心臓の出口にある逆流防止弁を「大動脈弁」といい、この大動脈弁が硬くなって、出口が非常に狭くなる「大動脈弁狭窄症」が増加傾向にあります。大動脈弁狭窄症の原因は先天性二尖弁、リウマチ性などがありますが、近年その多くが加齢性動脈硬化症によるものと考えられています。高齢化が進む現代の日本社会においては今後も増え続けていく疾患であると言えます。大動脈弁狭窄症は、程度が重症となってもしばらくは無症状であることが多い疾患です。しかしながら、一度症状を認めた場合、予後は非常に悪くなり、狭心症状が出ると平均5年、失神だと平均3年、心不全だと平均2年の予後と言われています。

大動脈弁狭窄症の治療

硬くなった大動脈弁は薬で治すことができませんので、根本的な治療には手術が必要です。従来の手術は胸の真ん中を約25cm切開し、胸骨を切開して心臓を露出し、人工心肺を装着して心停止下に大動脈弁を切除して人工弁を縫着する「大動脈弁置換術」です。大動脈弁置換術自体の成績は良好ですが、体に対する侵襲は大きく、高齢であったり、合併症を有する患者さんに手術を行った場合、術後にリハビリが進まず、寝たきりになってしまうリスクが高くなってしまい、手術を受けないという選択をされる患者さんもおられます。ある報告によると、手術を受けていない重症大動脈弁狭窄症の患者さんは全体の約半数おられるとのことです。こういった、手術が受けたくても受けられない患者さんのために考えられた手術が「経カテーテル的大動脈弁植え込み術:TAVI」です。

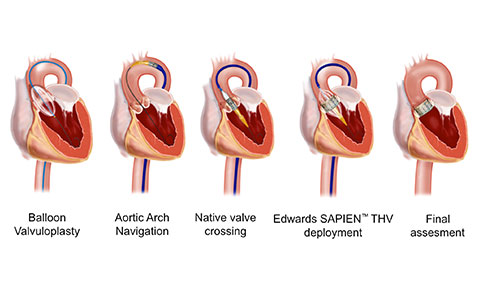

TAVIの実際

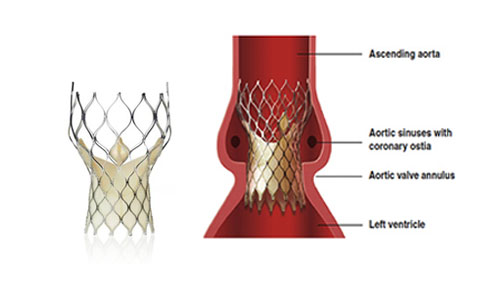

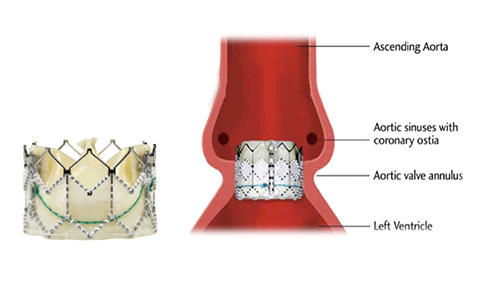

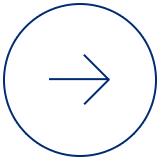

TAVIの基本的なアプローチは経大腿動脈アプローチです。足の付け根(鼠径部)から、大腿動脈に針を刺し、そこから径1cm弱のカテーテルを挿入して大動脈弁の位置まで人工弁を運び、レントゲンで位置を確認しながら人工弁を留置します。TAVIで使用できるデバイスは、現在国内で使用できるデバイスには、人工弁をバルーンで広げるバルーン拡張型の「SAPIEN-3」と自己拡張型の「Core Valve」、「Navitor」の3種類があり、それぞれの特性を踏まえて症例に合ったデバイスを選択しています。大腿動脈からのアプローチが困難な症例は、心尖部、または大動脈、鎖骨下動脈、頚動脈などからアプローチを行うこともあります。手術は大腿動脈アプローチであれば全身麻酔・局所麻酔(静脈麻酔での鎮静あり)いずれの方法でも実施可能で、患者さんの病状や併存疾患、ご希望などに沿った麻酔方法を選択しています。手術時間は概ね1時間程度で、翌日からは食事やリハビリを再開します。

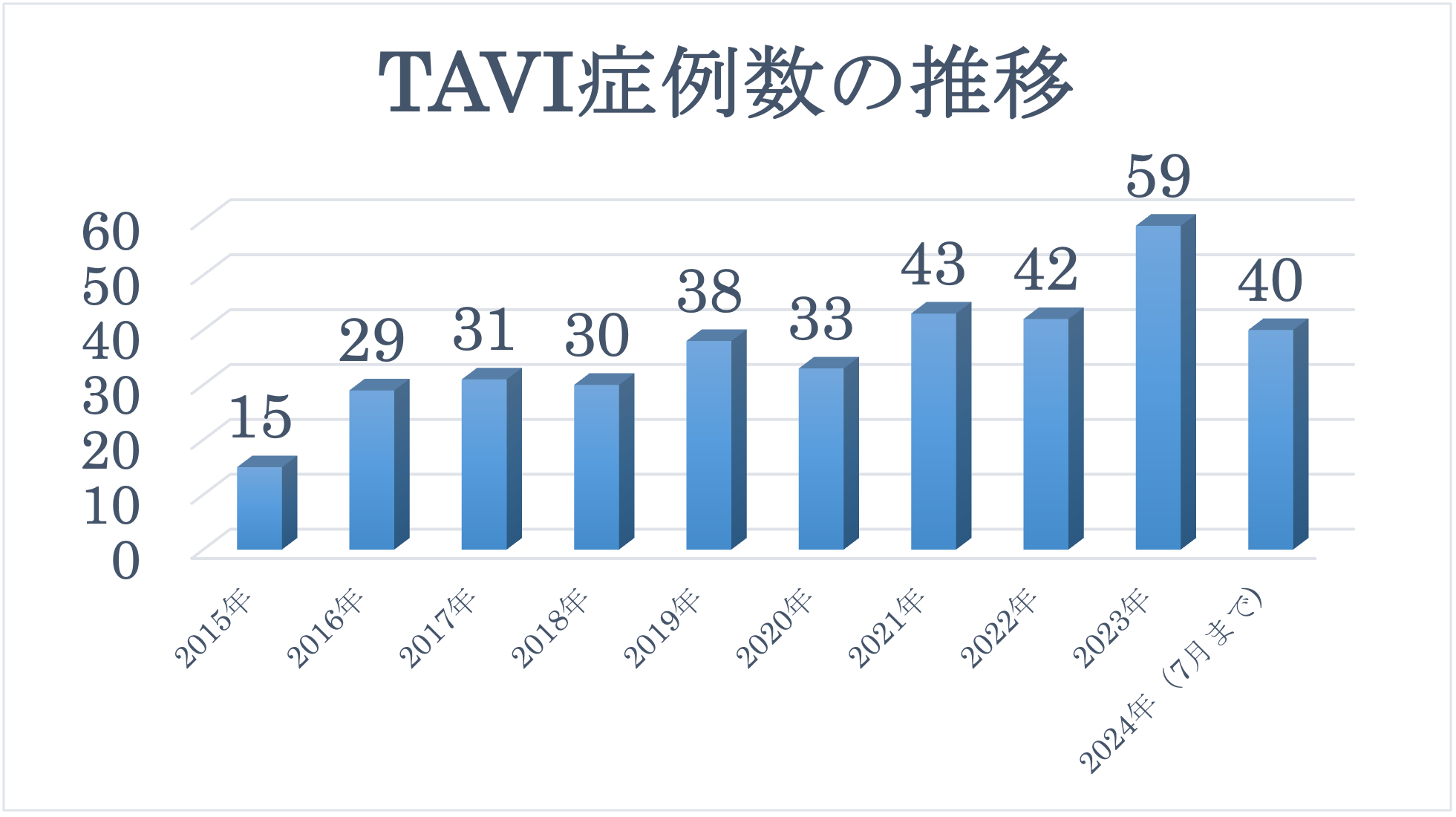

鳥取大学でのTAVI

鳥取大学医学部附属病院では、2015年5月よりこのTAVIを導入し、2024年7月までの9年で350名以上の重症大動脈弁狭窄症の患者さんにTAVI治療を行ってまいりました。術後は平均1週間で元気に退院していかれます。大動脈弁狭窄症の治療を行うと、症状が軽快し、体が楽になった、息が切れることがなくなったという声がよく聞かれます。

また、2024年8月に経カテーテル的心臓弁治療関連学会協議会にTAVR(TAVI)専門施設として認定され、透析患者さんへのTAVIが実施出来るようになりました。

デバイス、技術の進歩に伴い、TAVI治療は今後も多くの患者さんにより安全に、より確実に治療ができるようになっていきます。今後も鳥取大学医学部附属病院では患者さんのための優しい治療を行っていきたいと思います。