|

|

|

|

|

|

|

Message from the director of CERC

鳥取大学染色体工学研究センターは、平成21年4月、学内共同教育研究施設として、染色体工学分野における教育、研究及び社会貢献を通じて、世界的研究教育拠点として継続的な発展を図ることを目的として設置された。本センターは、平成16年度の文部科学省21世紀COEプログラム「染色体工学技術開発の拠点形成」採択時において、プログラム終了後にも継続的な研究教育拠点としての活動が期待できるものとされていたものであり、平成20年度終了後にもセンターとしての継続的役割が認められ、学内措置された。また、このCOEプログラムの中で行ってきた先導的研究と染色体工学を用いた横断的研究・トランスレーショナルリサーチの一層の推進を図ることがスタート時点の重要な使命であった。 設置当初、センターの設置期間は平成21年4月1日から平成26年3月31日までの時限としたが、平成24年3月に実施された外部評価委員会の意見をもとに、平成25年3月5日に開催された平成24年度第17回役員会※において、センターのその後の継続について検討の結果、平成26年度以降もセンターとして継続することが認められた。 本センターは、国内外に例を見ないものであり、学問的、社会的に本学をより国際競争力のある個性輝く大学とすべく、今後とも大きな役割を担うものとして期待される。

現在、センターが実施している染色体工学研究の応用の可能性は広がり、特に遺伝子・再生医療、医薬品の開発等の側面より、社会貢献に大きな期待が寄せられている。センターは、染色体工学分野における教育・研究及び社会貢献を通じて、世界的研究教育拠点として継続的な発展を図ることをその目的としているが、さらに新領域とも言える染色体工学技術の開発と医学や医薬品開発等に関する異分野との融合により、先端医療、医薬品の開発と安全性評価システムの構築等に関して5年後のゴールを設定し、医療や新産業へグローバルレベルでの発展に寄与することを目的とする。

また、当該先端技術を実践・教育できる人材の育成や産学官連携による起業マインドを持つ人材を育成する。尚、5年後には全国共同利用施設となる可能性を検討する。

以下、各部門の目標設定を記す。

○ゲノム編集技術開発部門(新設)

染色体工学技術にとって、簡便に染色体改変を行う技術は不可欠である。したがって、近年急速に発展してきたゲノム編集技術の導入と既存の部門との融合は、染色体工学研究技術開発の加速化に繋がる。特に、広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻山本卓教授のもつゲノム編集技術は、世界最先端のものであり、山本教授を客員教授として招き、センターの活動を一層活性化していく。

○生命現象研究部門

染色体の構造や遺伝子発現制御メカニズムの解明研究を行い、その成果を最新の染色体工学技術開発に役立てる。また、医学、生命科学研究と染色体工学研究を融合できる人材の育成を行う。

○染色体医療学研究部門

体性幹細胞やiPS細胞を用いて遺伝子治療や再生医療、更には医薬品開発に向けた基盤研究とその応用分野でリーダーそして活躍できる人材育成を行う。

○バイオモデル動物開発部門

疾患モデル動物や医薬開発モデル動物の開発と共同研究の実施及び人材育成に貢献する。特に、ヒトの薬物代謝遺伝子をもつマウス・ラットの開発(医薬品開発に貢献)及びダウン症モデルラットの開発(精神疾患、アルツハイマー症候群やがんの治療モデル)を行なう。

【平成26年度以降実施する取組み内容】5年後のゴールを設定し、下記の取り組みを行う。

・ゲノム編集技術との融合による新規染色体工学技術の開発。

・基盤S等文部科学省基盤研究、文部科学省地域イノベ戦略事業、経済産業省プロジェクトの実施、JSTプロジェクトの実施。

・国内外の医療機関との連携による遺伝子・再生医療への実現。

・とっとりバイオフロンティア事業の支援による地域経済活性化への貢献。

・産学官連携事業の拡大に鳥取大学の社会貢献。

・異分野との融合による知と実践の融合。

・大学院生の国内外の学会参加と論文発表。

・1年に2回、全国的な先端技術紹介の講習会・セミナーを行うことによる情報発信。

・国際学会への参加とインターネット等による先端技術の情報提供による情報発信と鳥取大学の知名度の向上。

【学問的効果・社会的効果】

・染色体工学技術を用いた新領域の創成―グローバルスタンダード化による鳥取大学の知名度の向上

・グローバルレベルでのユニークな人材の育成

・先端医療の実践による国民の健康維持への貢献および医薬品開発の効率化と安全性評価システムの構築による経済効果

Over view of CERC

~鳥取大学発の世界的技術の発信と継承~

今後のセンターの役割は、最先端の研究実績をいかに実用化するかということである。

筋ジストロフィー遺伝子治療プロジェクトを始め、癌の原因遺伝子の解明が進めば、産学の連携により治療薬の開発が可能となる。

世界で唯一の染色体医工学の研究センターとして、さらに実用化が進む研究成果を積み上げていくことが、染色体工学研究センターが担う役割である。

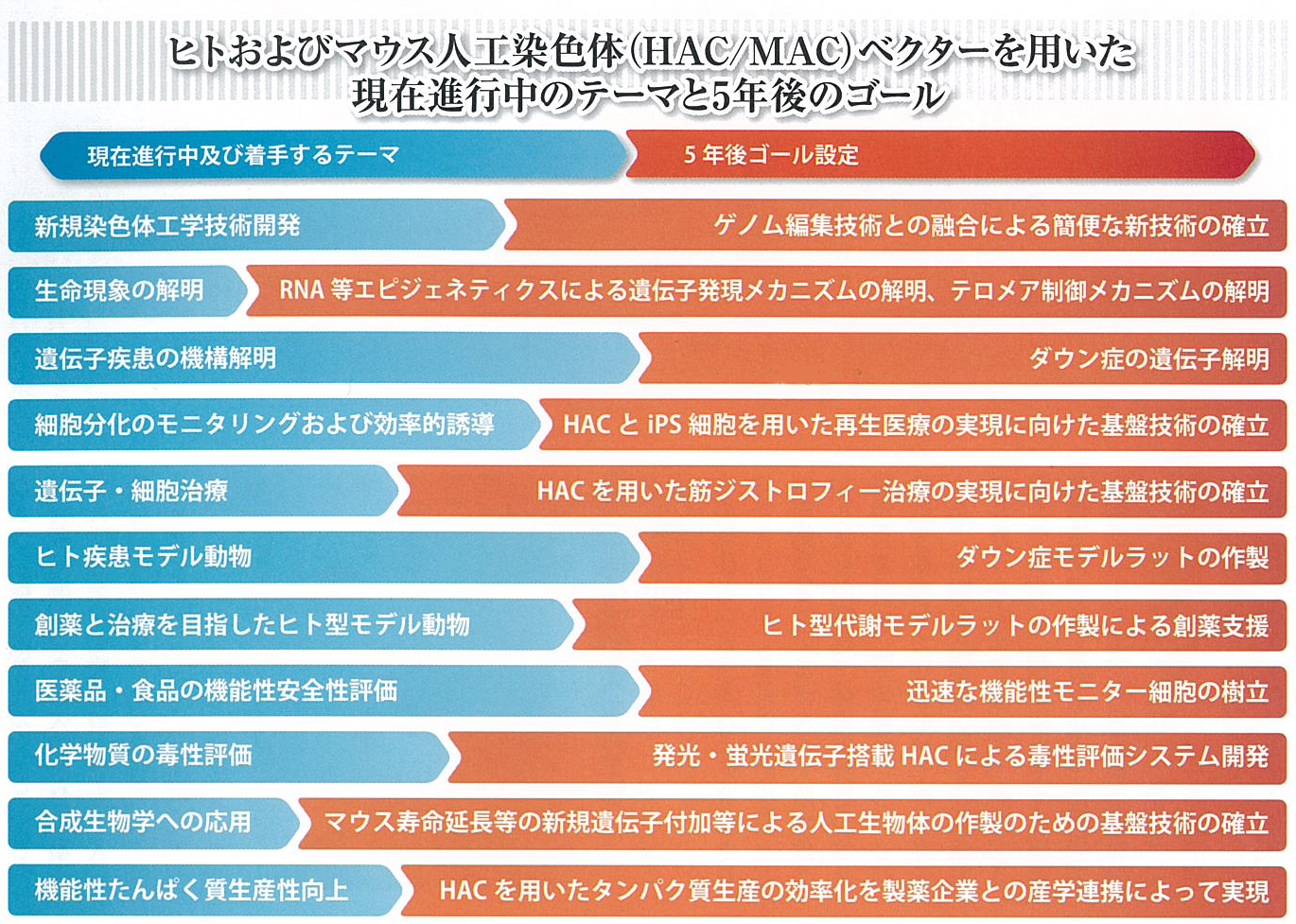

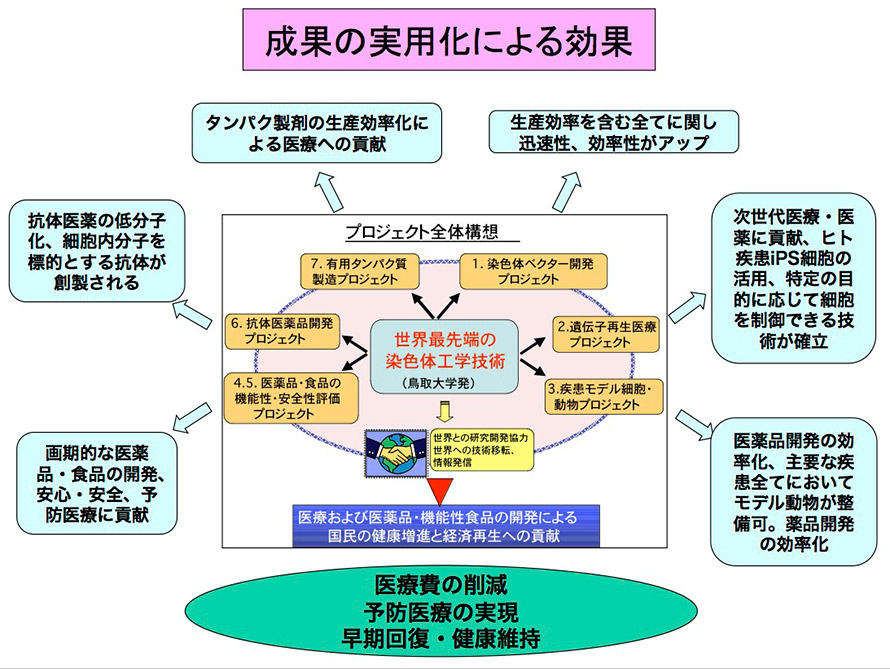

現在、当センターが実施している染色体工学研究の応用の可能性は広がり、特に遺伝子・再生医療、医薬品の開発等の側面より、社会貢献に大きな期待が寄せられている。特に、新領域ともいえる染色体工学技術の開発と医学や医薬品開発等に関する異分野との融合により、先端医療、医薬品の開発と安全性評価システムの構築等に関して5年後のゴール(下記図参照)を設定し、医療や新産業へのグローバルレベルでの発展に寄与することを目的とする。

染色体工学研究センターは4部門からなり、それぞれ以下の目標を設定している。

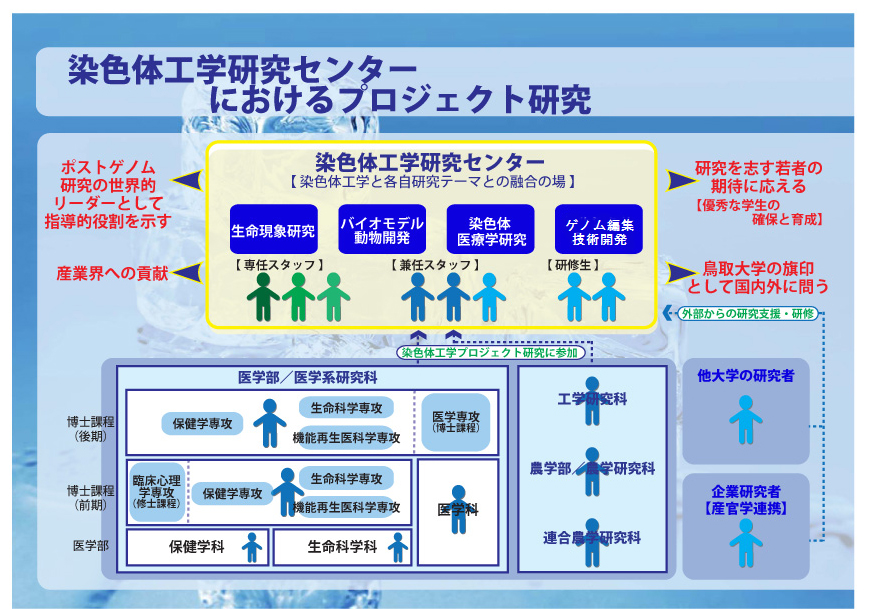

<染色体工学研究センター プロジェクト研究概要図>

<生命現象研究部門>

染色体の構造や遺伝子発現制御メカニズムの解明研究を行い、その成果を最新の染色体工学技術開発に役立てる。

また、医学、生命科学研究と染色体工学研究を融合できる人材の育成を行う。

<バイオモデル動物開発部門>

疾患モデル動物や医薬開発モデル動物の開発と共同研究の実施及び人材育成に貢献する。

特に、ヒトの薬物代謝遺伝子をもつマウス・ラットの開発(医薬品開発に貢献)及びダウン症モデルラットの開発(精神疾患、アルツハイマー症候群やがんの治療モデル)を行なう。

<創薬開発・支援部門>

ヒト抗体産生動物を用いた抗体医薬開発及びその支援、体性幹細胞や iPS細胞を用いて遺伝子治療や再生医療、更には医薬品開発に向けた基盤研究とその応用分野における人材育成。

<ゲノム編集技術開発部門>

染色体工学技術にとって、簡便に染色体改変を行う技術は不可欠である。

したがって、近年急速に発展してきたゲノム編集技術の導入と既存の部門との融合は、染色体工学研究技術開発の加速化に繋がる。

特に、広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻山本卓教授のもつゲノム編集技術は、世界最先端のものであり、

山本教授を客員教授として招き、センターの活動を一層活性化していく。

Organization and Members

1. 大学内での位置づけ

センターの設置目的及び学部横断的な組織であることから、学内共同教育研究施設として位置づける。なお、センターの事業の推進及び企画運営方針については、センター内に運営委員会を設置して意志決定する。

2.4部門の設置

本センターの目的は、染色体工学技術を基盤として、学問的、社会的に本学をより国際競争力のある個性輝く大学とすることにあり、その目的達成のため、センターに次の4部門を配置する。

- 生命現象研究部門

染色体の構造や遺伝子発現制御メカニズムの解明研究を通じて、生命科学研究者の育成。 - 創薬開発・支援部門

ヒト抗体産生動物を用いた抗体医薬開発及びその支援、体性幹細胞や iPS細胞を用いて遺伝子治療や再生医療、更には医薬品開発に向けた基盤研究とその応用分野における人材育成。 - バイオモデル動物開発部門

疾患モデル動物や医薬開発モデル動物の開発と共同研究の実施及び人材育成。さらにベンチャーマインド育成教育を行う。 - ゲノム編集技術開発部門

染色体工学技術にとって、簡便に染色体改変を行う技術は不可欠である。近年急速に発展してきたゲノム編集技術の導入と既存の部門との融合は、染色体工学研究技術開発の加速化に繋がる。

特に、広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻山本卓教授のもつゲノム編集技術は、世界最先端のものであり、山本教授を客員教授として招き、センターの活動を一層活性化していく。

3.組織と人員

|

染色体工学研究センター長 久郷 裕之 |

|

Reserch

|

|

For business pertnars

過去30年間の国内外での染色体工学に関する共同研究成果を元に、他に類を見ない染色体工学技術をさらに発展させ、世界をリードする産学官連携の拠点コアとする。特に下記の7課題に取り組んでいる(図参照)。

また、産学官連携の地域イノベーション事業として、とっとりバイオフロンティアとともに産業創出を試みている。

染色体工学技術は従来の大腸菌/酵母を宿主としたクローン化DNA技術と異なり、哺乳類細胞中で染色体そのものを自在に操作することが可能であることから、従来技術では達成できなかった課題(例えば、メガベース(Mb)単位の遺伝子導入や複数遺伝子導入)を克服してきました。これまでに構築した世界最先端の染色体工学技術基盤を用いて、上記課題を実施することにより、医療および医薬品・機能性食品の開発による国民の健康増進と経済活性化への貢献が期待できると考えられます。 このような出口を見据えた基盤研究を実施しているので、企業サイドからも利用できる資材があれば利用していただき、共同研究を実施することで、さらに良い技術開発を行っていきたいと考えています。