日本IVR学会HPより

診療内容

血管撮影による画像診断と血管撮影の手技などを用いた低侵襲治療を行っています。

対象とする疾患としては、肝臓癌などの悪性腫瘍や、外傷性出血などの緊急疾患、動脈硬化に伴う動脈閉塞、椎体の圧迫骨折、門脈圧亢進症に伴う食道・胃静脈瘤や難治性腹水など多岐にわたっています。

治療の低侵襲化の流れに沿って、様々な領域の治療を行っており、症例数も増加傾向にあります。

日進月歩の領域であり、新しい治療も積極的に取り入れ、診療各科や患者様の要求に応えるべく研鑽を積んでおり、多くの診療領域において、中国・四国地方は勿論のこと全国的にも見ても高いレベルの診療を行っています。

当科で施行中・施行可能なIVR

血管系vascular IVR

- 緊急出血に対する血管内治療(塞栓術、ステントグラフト等)

- HCCに対するTACE(経カテーテル的肝動脈化学塞栓療法)・HAIC(動注療法)

- 肝動注リザーバー留置術

- 下肢閉塞性動脈性疾患PAD(ASO)に対するEVT(血管内治療)

- 内臓動脈瘤塞栓術

- 子宮筋腫等に対するUAE(子宮動脈塞栓術)

- TAME(運動器難治性疼痛に対する塞栓術)

- 肺動静脈奇形(PAVM)塞栓術

- 静脈奇形に対する直接穿刺硬化療法

- ステントグラフト術前血流改変術

- ステントグラフト術後エンドリーク塞栓術

- 胃静脈瘤等に対するB-RTO(バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術)

- 胃静脈瘤等に対するPARTO(プラグ補助下逆行性経静脈的塞栓術)

- 食道静脈瘤等に対するPTO/PTS(経皮経肝的静脈塞栓術/硬化療法)

- 脾機能亢進症等に対するPSE(部分的脾動脈塞栓術)

- 難治性腹水等に対するTIPS(経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術)

- 難治性腹水に対するデンバーシャント(腹腔静脈短絡造設術)

- 肝切除術前PTPE(経皮経肝的門脈塞栓術)

- TJLB(経頸静脈的肝生検)

- 副腎静脈サンプリング

- 腫瘍術前塞栓術

- 透析シャント不全に対するPTA(VAIVT:vascular access interventional therapy)

- CVポート留置術

- PICC(末梢留置型中心静脈カテーテル留置術)

非血管系non-vascular IVR

- 超音波/CTガイド下生検

- 胆道系IVR(ドレナージ・ステント留置等)

- ドレナージ(胆道系以外)

- 類骨骨腫に対するRFA(ラジオ波焼灼療法)

- 脊椎圧迫骨折に対するPVP(経皮的椎体形成術)

- リンパ漏に対するリンパ管造影

子宮動脈塞栓術(UAE)とは?

以下のリンクをご参照ください。

- https://www.jsir.or.jp/docs/kouhoukara/PR_PDF/Q&A/7.pdf

- https://www.jsir.or.jp/docs/kouhoukara/PR_PDF/Q&A/UAE_1.pdf

経皮的椎体形成術(PVP)とは?

以下のリンクをご参照ください。

RFA(ラジオ波焼灼療法)とは?

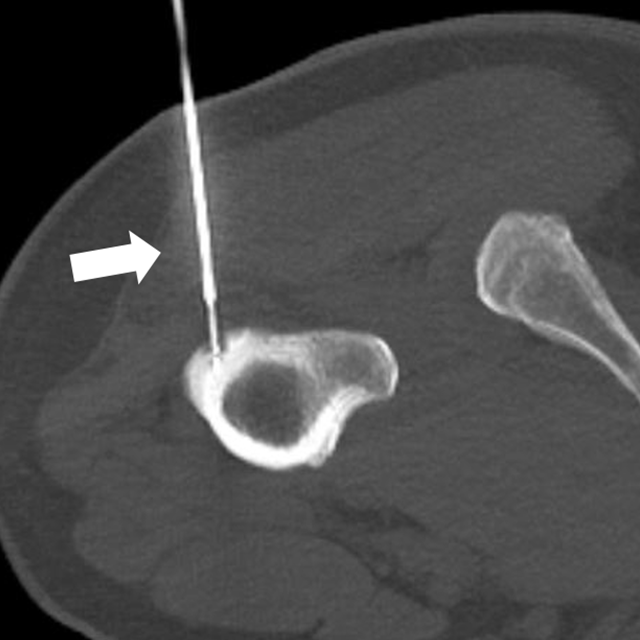

転移性の骨腫瘍や、痛みを伴う良性腫瘍である類骨骨腫などに対して、CTで位置を確認しながら皮膚から腫瘍に針状の電極を刺し、ラジオ波という高周波電流を流して加熱することで腫瘍を死滅させます。

転移性骨腫瘍に対しては疼痛をのぞくことに効果が期待でき、類骨骨腫についてはこの治療で治癒させることができます。

手術と比べて、患者さんの体への負担が少なく、手術が困難な患者様にも施行出来ることも大きな利点の1つです。

治療は繰り返し行うことができ、もし再発した場合にも再治療が可能です。

抗がん剤や放射線治療など他の治療と組み合わせて治療を行う場合もあります。

以前は肝がんのみが健康保険で認められていましたが、2022年9月より肺がん、小径腎がん、骨軟部腫瘍、類骨骨腫にも保険診療が認められています。

大腿部から針を刺入しています(矢印)。

運動器カテーテル治療(TAME)とは?

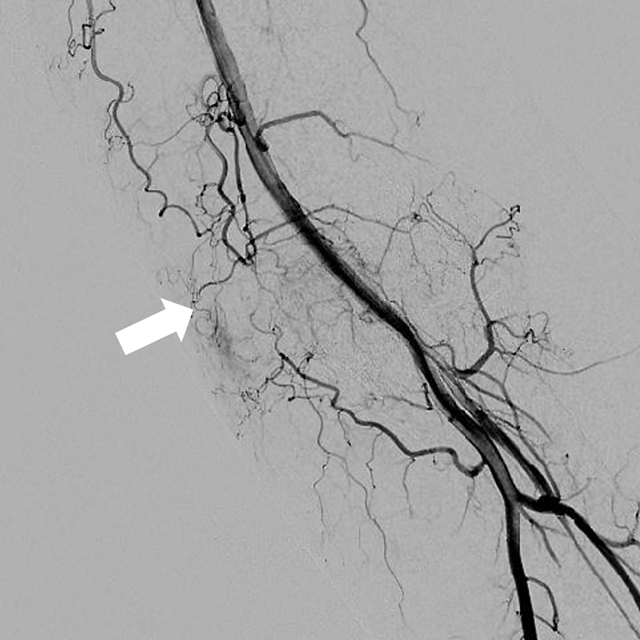

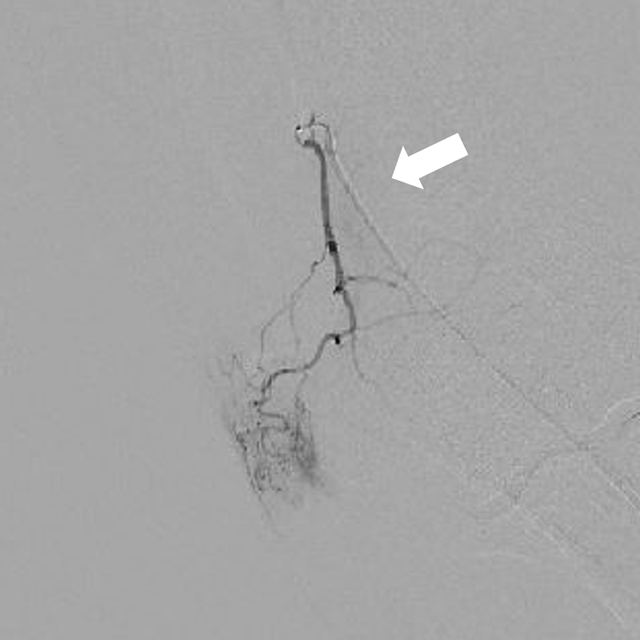

五十肩やテニス肘、ひざの痛みをはじめとした治りにくい関節の痛みには、モヤモヤ血管と呼ばれる異常な血管が関与することが知られています。

このモヤモヤ血管が増えているところには、神経も一緒に増え、痛みの信号が脳に送られることがわかってきました。

運動器カテーテル治療とは、カテーテルという細いチューブを使って血管の中からモヤモヤ血管を治療する方法です。

カテーテルは手首や足の付け根から血管の中に挿入し、目的の部位から細かい粒子状の薬剤を注入します。

この細かい粒子がモヤモヤ血管に集まって異常な血管が詰まることにより、痛みの改善効果が得られます。

薬剤にはイミペネム・シラスタチンという「抗生物質」を使用します。なぜ細菌の治療薬である抗生物質を使うのかというと、実はこの薬剤は非常に「溶けにくい」性質をもっており、液体と混ぜると粒子になり、この粒子がモヤモヤ血管を塞ぐのにちょうどよい大きさとなるためです。

現在までのところ、イミペネム・シラスタチンは血管を詰める目的では認可されておらず、当院では未承認新規医薬品として病院の許可を得た上でこの治療を行っています。このためまず当院の整形外科で適切な治療を受けて頂き、それでも痛みが改善しない方にこの運動器カテーテル治療を行っています。

下肢閉塞性動脈性疾患に対する血管内治療

動脈硬化、長期血液透析などに伴う、間歇性跛行、下肢虚血、虚血性潰瘍疾患は増加傾向にあります。これら末梢動脈疾患に対して当院では放射線科、心臓血管外科、形成外科、循環器内科、放射線技師、生理検査技師とともにカンファレンスを行い、治療方針を決定しています。

血管内治療については放射線科が主体となって治療を行っており、Drug coated balloon、stent-graft等の新たなデバイスも積極的に取り入れ、治療成績の向上に努めています。またHybrid手術室にて血栓内膜摘除やバイパス術と血管内治療を組み合わせたHybrid治療を心臓血管外科と共同で行い、また時には血行再建直後に形成外科によるデブリをその場で行うこともあります。

また研究面では自施設の治療成績のみならず、他施設共同研究にも積極的に参加し、至適治療法を解明できるように尽力しています。